Archive for the ‘相続’ Category

養子は相続人になるのか/養子縁組と相続権の範囲について

記事をご覧いただき、ありがとうございます。司法書士の山田武史です。

被相続人(亡くなった方)と養子縁組した養子は、実の子と同じく相続人になります。

被相続人の戸籍を収集してみると、実子の配偶者を養子縁組(婿養子)しているケースもよくあります。

もっとも養子縁組と相続人の範囲については注意が必要な点があります。

本記事では、養子縁組と相続人の範囲について解説いたします。

養子縁組には、2つの制度がある

養子縁組とは、お互いに血縁関係のない他人同士を法律上の親子関係にするための制度になります。

そして、被相続人と養子縁組した養子は、法律上の親子関係にありますので、実の子と同じく相続人としての相続権を持ちます。

もっとも養子縁組の制度には、「普通養子縁組」と「特別養子縁組」の2つあり、相続が発生したときの取扱いについてもそれぞれ異なる点があります。

まずは、2つの制度について、以下に解説いたします。

普通養子縁組とは

普通養子縁組は、養子と養親がお互いに同意することによって成立する養子縁組のことです。

後述する「特別養子縁組」とは異なり、普通養子縁組は、養子になる子についての年齢制限がなく、成人でも養子となれますし、また養親となる方は独身でもかまいません。また、普通養子縁組をした後も養子となった子とその実親との親子関係は消滅せず、そのまま親子関係が存続することに特徴があります。

したがって、普通養子縁組をした子は、養親や実の親が亡くなったときに、それぞれの親についての子として相続人になれます。

特別養子縁組とは

特別養子縁組は、育児放棄や虐待を受けた子、親がいない子を保護するための制度です。したがって、普通養子縁組と違い、特別養子縁組には厳格な要件が定められており、家庭裁判所へ申立てを行い許可を得る必要があります。

以下は、特別養子縁組の要件になります。

【養親になれる方の要件】

- 養親となれるのは結婚しているご夫婦

※夫婦が共同して養子縁組をする必要があるため - 養親となる親の年齢が25歳以上であること

※ご夫婦のうちお一人が25歳以上であれば、もう一方は20歳以上であれば大丈夫です。

【養子になれる子の要件】

- 原則として養子となる子の年齢が15歳未満であること

※ただし、例外として養子の年齢が15歳以上であっても15歳に達する前から養親となる方に監護されている場合や15歳に達するまでにやむを得ない事由により家庭裁判所に申立てができなかった場合は、例外として特別養子縁組が認められることがあります。

そして、特別養子縁組の特徴としては、特別養子縁組により養子となった子は、実の親との親子関係が消滅する点です。つまり、実の親が亡くなったとき特別養子縁組をした子は、実の親についての相続人にはなれません。

相続においては、「普通養子縁組」と「特別養子縁組」をした子について、実の親との間で相続権が存続するか消滅するのかが大きな違いとなります。

実の親と養子の相続関係

【普通養子縁組と特別養子縁組の比較表】

| 普通養子縁組 | 特別養子縁組 | |

| 実の親と養子の親子関係 | 存続する | 消滅する |

| 実の親についての相続権 | 養子に相続権あり | 養子に相続権なし |

養子と実子の相続の順位や相続分は同じ

養親が亡くなったときに、実子と養子で相続の順位や相続分に違いはありません。

養子縁組をすることで、養親と養子との間に「法律上の親子関係」が成立するため、養子も実子と扱われて、相続人としての順位は第1順位であり、相続分も同じ割合になります。

実子と比較して養子の順位が下がったり、相続分が減らされることはありません。

例えば、本人(養親)には子(実子)がおり、その子(実子)が結婚をした相手を養子として養子縁組した場合、本人が亡くなったときの実子と養子の相続分は、同じ順位で相続分は各1/2になります。

また、相続人としての遺留分も養子には認められており、遺留分の割合についても実子と異なることはありません。

相続人の相続分について、詳しくは「相続人の調査について」をご覧ください。

相続人の遺留分について、詳しくは「遺留分とは」をご覧ください。

「養子の子」は、代襲相続人になれるのか

養親よりも養子が先に亡くなった場合に、養子の子が養親の代襲相続人になれる場合となれない場合があります。

代襲相続とは

代襲相続とは、亡くなった人(被相続人)の相続人となるべき人が死亡等により、相続できなかった場合に、代わりに「亡相続人の子(代襲相続人)」が相続人になる制度のことです。

例えば、被相続人Aには長男Bと次男Cがおり、長男Bには子X(Aの孫)がいたとします。そして、被相続人Aよりも先に長男Bが亡くなっている場合は、子(孫)Xが長男Bに代わって次男Bと共に相続人になります。

詳しくは、「代襲相続・数次相続(再転相続)の違い」をご覧ください。

そして、養子縁組した「養子の子」は、必ずしも養親の代襲相続人になれるわけではありません。

養親の相続について、養子の子が代襲相続人になれるのかは、養子縁組した時期と養子の子が出生した時期によって結論が異なります。

養子縁組「後」に出生した養子の子は代襲相続人になれる

養親と養子が養子縁組した後に、生まれた養子の子は、養親の代襲相続人になれます。

例えば、(養親)Aと(養子)Bが養子縁組をした後に、養子Bが結婚してC(Bの子)が生まれた場合です。このときに、養子Bが亡くなり、次に養親Aが亡くなった場合は、養子の子であるCが養親Aの代襲相続人になれます。

これは養子縁組をすることで養親と養子との間で法律上の親族関係が生まれて、その後に生まれた養子の子についても養親との関係では実の孫と取り扱われるからです。

養子縁組「前」に出生した養子の子は代襲相続人になれない

養親と養子が養子縁組する前に、養子の子が生まれていた場合は、養子の子は養親の代襲相続人になれません。

例えば、(養親)Aと(養子)Bが養子縁組する前に、既に養子Bに子C(養子Bの子)がいる場合です。このときに、養子Bが亡くなり、次に養親Aが亡くなった場合は、養子の子であるCは、養親Aの代襲相続人になれません。

これは、養親と養子の親族関係が生じるのは、養子縁組した日からであり、その養子縁組が成立する前に生まれた子は、養親と親族関係が生じることはなく、養子の子は養親の代襲相続人になれません。

養子は実子の兄弟姉妹の相続人になれるのか

ご自身の両親が家族以外の第三者と養子縁組しており、自身が亡くなったときに、その養子が兄弟姉妹として相続人になるのでしょうか。

例えば、本人Dの兄弟姉妹は、当初は兄Eのみだったのですが、Dの両親がX(養子)と養子縁組したとします。そして、本人Dには、子がおらず、既に両親(祖父母)も亡くなっていた場合に、Dが亡くなったときは、Dの兄弟姉妹が相続人となります。このときに、Dの兄弟姉妹として兄Eと共に養子XがDの相続人に含まれるのでしょうか。

答えは、養子Xも兄Eと共に、Dの兄弟姉妹として相続人になれます。

なぜなら養子縁組は、養子と養親との間で法律上の親子関係が生じるだけではなく、その養親の親族との間においても養子縁組をした日から親族関係が生じるためです。つまり、本人Dの両親がXと養親縁組した日から、DとXの間でも兄弟姉妹という親族関係が生じることになります。

そして、相続分も実子と養子の兄弟姉妹で異なることはありません。上記の例でいうと、相続分はDの兄E1/2、養子の兄弟X1/2となります。(※Dに配偶者もいない場合)

自身の両親のうち片方のみが養子と養子縁組していた場合は、自身が亡くなったときに、両親を同じくする兄弟姉妹と養子とでは相続分が異なることになります。

例えば、本人Dには両親を同じくする兄E以外に、父のみが養子縁組した養子Xがいた場合、養子XはDの半血兄弟とみなされると考えられています。

そして、半血兄弟の相続分は、全血兄弟の1/2になります(民法900条4号)。したがって、上記の例でいうと、Dが亡くなったときに、両親(祖父母)も他界しており、Dの兄弟姉妹が相続人となる場合、兄Eの相続分は2/3、養子Xの相続分は1/3となります。

まとめ

記事を最後までお読み頂き、ありがとうございます。

戸籍を収集していく中で、被相続人やその両親・祖父母が養子縁組していることは少なくありません。

本記事でご説明したとおり、養子縁組した日や子が出生した日などにより、相続権の有無や相続分が異なることになります。

養子が関係する相続手続きは、相続関係が複雑になりやすいこともあります。

相続人の中に養子がいる場合は、司法書士などの専門家に相続手続きを依頼することも検討してみてください。

お問い合わせはこちらから(お問い合わせフォーム)

山田武史司法書士事務所

〒107-0062 東京都港区南青山二丁目2番15-1319号

TEL 03-6434-0717 FAX 03-6434-0727

相続登記等の相談先を探せる「しほサーチ」が開設

記事をご覧いただき、ありがとうございます。司法書士の山田武史です。

令和6年4月1日から施行される「相続登記義務化」に備えて、日本司法書士連合会では相続登記等の手続きが必要な方に向けて身近に相談できる司法書士を検索できるよう「しほサーチ」というサイトを開設いたしました。

以下、サイトを掲載いたしますので、皆様も是非ご活用ください。

「しほサーチ」引用元:日本司法書士連合会「しほサーチ」

今後は、相続に関する記事も掲載するようなので、ご興味がある方は是非ご覧になってみてください。

戸籍の収集が簡単になる!?令和6年3月1日から始まる「戸籍の広域交付制度」について

記事をご覧いただき、ありがとうございます。司法書士の山田武史です。

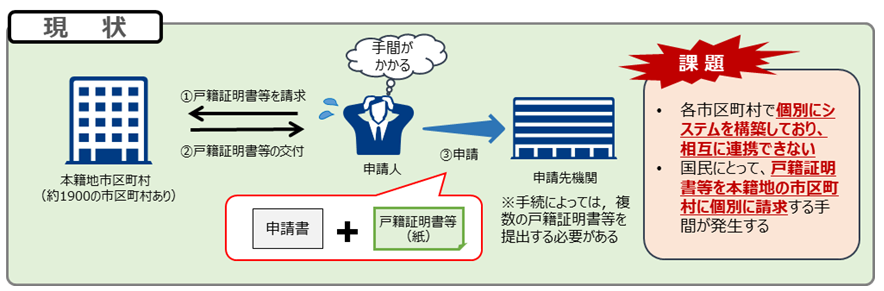

相続手続きでは、戸籍の収集が必ず必要になります。これまで、戸籍を取得するには本籍地のある各市区町村ごとに請求する必要がありました。

したがって、相続人が数が多いと、全ての戸籍を揃えるのに、非常に時間と手間が掛かる手続きになります。

そこで戸籍法の改正により、令和6年3月1日からは本籍地以外の市区町村でも戸籍が取得できる「戸籍の広域交付制度」が始まります。

本記事では、「戸籍の広域交付制度」について解説致します。

相続手続きでは、戸籍の収集が必要になる

故人の財産を相続する相続人は、法律で定められており、その相続人を確定させるための戸籍の収集が必要になります。

もっとも、故人の親族のうち、誰が相続人になるかによって集める戸籍の種類や取得する範囲が異なります。

また、実際の相続手続きでも法務局、税務署、金融機関などに戸籍謄本一式を提出します。

これは、法律に定められた相続人であることを証明する必要があるからです。

詳しくは、「相続人の調査について」をご覧ください。

戸籍の取得は、本籍地ごとに請求する必要がある

これまで(令和5年12月時点)、戸籍の取得は本籍地がある市区町村の窓口に請求する必要があり、請求先が遠隔地の場合は、郵送により請求する必要がありました。

また、一度の請求で必要な戸籍が取得できるとも限らず、取得した戸籍を確認して、転籍の記録があれば、再度転籍先の市区町村へ個別に請求をするなど、手間と時間が掛かっていました。

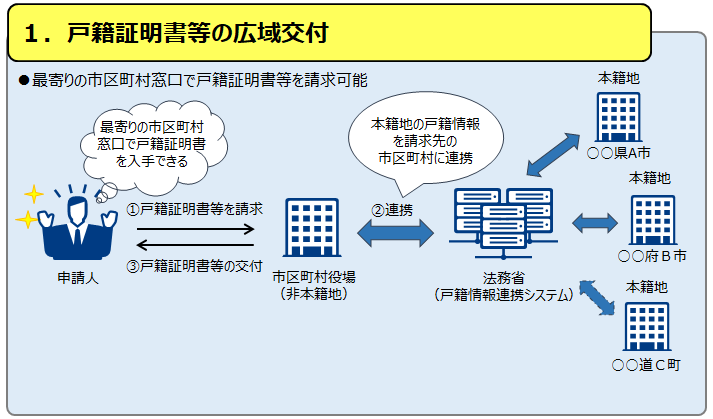

引用元:法務省ウェブサイト「戸籍法の一部を改正する法律について(令和6年3月1日施行)」

令和6年3月1日から始まる「戸籍の広域交付制度」とは

戸籍法の改正により、令和6(2024)年3月1日から戸籍謄本の広域交付制度が始まります。

これは、本籍地以外の市区町村の窓口でも戸籍謄本が取得できる制度のことです。

つまり、本籍地が遠方にある場合でも請求する方の自宅にある最寄りの市区町村の窓口で戸籍謄本が取得できるようになります。

例えば、本籍地が北海道にある戸籍を東京都にお住いの方でも最寄の市区町村窓口で取得することができるということです。

引用元:法務省ウェブサイト「戸籍法の一部を改正する法律について(令和6年3月1日施行)」

広域交付制度で取得できる戸籍とは

戸籍の広域交付制度で取得できる戸籍は、以下の3つです。

- 戸籍謄本

- 除籍謄本

- 改正原戸籍

そして、広域交付制度で取得できる戸籍は、上記の戸籍の中でもコンピューター化された後の戸籍に限られます。

コンピューター化されたとは、現在の戸籍は、いくつかの改正を経てデータとして管理されるようになり、現在の様式となっています。そして、データとして管理される以前の戸籍は、手書きで作成されて紙で管理されていました。

そして、電子化される前の戸籍の中でも戸籍に記載されている文字により、データとして管理することができず、現在でも紙で管理されている戸籍があります。この戸籍のことを「改製不適合戸籍」といいます。改製不適合戸籍は、データとして管理されておらず、戸籍の広域交付制度によって取得することはできません。

つまり、相続手続きで必要な戸籍に、改製不適合戸籍がある場合は、別途本籍地のある市区町村で取得する必要があります。(※以前、「改製原戸籍」は広域交付制度により、取得できないと記載しましたが、コンピューター化されていれば、取得できるようです。)

(※戸籍の附票、一部事項証明書や個人事項証明書も取得できません。)

相続手続きでは、亡くなった人の出生から死亡までの繋がりが取れる戸籍の収集が必要になるため、出生まで遡るとなるとコンピューター化されていない戸籍が必要になることが多くあります。

したがって、広域交付制度によっても一度の請求で全ての戸籍が収集できるとは限らないということにご注意ください。

広域交付制度を利用して取得できる戸籍の範囲

広域交付制度を利用して取得できる戸籍は、本人からみて以下に記載する親族の範囲に限られます。

- 本人

- 本人の配偶者

- 本人の父母、祖父母など(直系尊属)

- 本人の子、孫など(直系卑属)

つまり、本人からみて、自身の配偶者、父母(祖父母)、子の戸籍については、広域交付制度を利用して取得することができます。一方、自身の兄弟姉妹、甥、姪等の戸籍謄本等は広域交付制度により取得することはできません。

したがって、兄弟姉妹(甥・姪等も含め)の戸籍は、従来どおり本籍地がある市区町村役場の窓口で取得することになります。

広域交付制度を利用して戸籍を請求できるのは本人のみ

広域交付制度を利用して戸籍を請求できるのは本人に限定されます。本人から委任を受けた第三者が広域交付制度を利用して戸籍を取得することは認められません。例え、本人の親族であっても代理人として広域交付制度により、戸籍を取得することはできません。(※従来どおり、本籍地のある市区町村で請求する場合は、代理人による請求も認められます。)

また、広域交付制度による戸籍の請求は、郵送による請求は認められません。

最寄の区役所に、本人が出向いて請求する必要があります。

そして、窓口で請求する際は、以下に記載する本人の顔写真付きの身分証明書を提示する必要があります。

- 運転免許証

- マイナンバーカード

- パスポート など

※上記のような顔写真付きの身分証明書が必ず必要になります。

※弁護士、司法書士、行政書士などの専門家が職務上請求による戸籍謄本等を請求する場合も広域交付制度を利用することはできず、従来どおり本籍地の市区町村役場に対して、個別に請求する必要があります。

戸籍の収集は司法書士に依頼することもできる

戸籍の広域交付制度により、相続手続きに使用する戸籍の収集が多少は楽になるかもしれません。もっとも、郵送による請求が認められてなかったり、取得できる戸籍の範囲や代理人による請求が認められないなど、現状では制度としては利用しずらい部分もあるかもしれません。

また日中はお仕事などで区役所に出向くことができない方や戸籍の収集自体を集めることが面倒に感じる方は、司法書士に戸籍収集を依頼することをお勧めします。

特に相続した財産の中に、不動産が含まれている場合は初めから司法書士に依頼することで、戸籍の収集や遺産分割協議書の作成、相続登記申請代理など、一括して手続きを受任することができます。

今後は、相続登記の義務化もされます。この機会に是非司法書士に相談及び依頼して手続きをすることをお勧めします。

当事務所では、戸籍収集を含めた相続手続きを一括サポートします!

記事を最後まで、お読みいただきありがとうございます。

広域交付制度が始まることにより、戸籍の収集が楽になるようにも見えますが、取得できる人が本人に限定されたり、郵送による請求が認められない等、制度としては物足りない印象があります。

専門家に相続手続きを依頼する際は、ご自身で取得できる範囲で広域交付制度を利用して戸籍を収集していただき、不足している戸籍を専門家に依頼することで、少しは負担は軽減されるかもしれません。

もっとも、平日の時間帯で市区町村の窓口に行く時間が取れない方は、始めから専門家に戸籍の収集を依頼することもできます。

いずれにしてもこれから始まる制度ですので、随時情報提供させていただければと思います。

当事務所では、戸籍の収集から遺産分割協議の作成、相続登記を含めた相続手続きの相談及び依頼を承っております。

お気軽にご相談ください。

お問い合わせはこちらから(お問い合わせフォーム)

山田武史司法書士事務所

〒107-0062 東京都港区南青山二丁目2番15-1319号

TEL 03-6434-0717 FAX 03-6434-0727

「遺産放棄(財産放棄)」と「相続放棄」は違う

記事をご覧いただき、ありがとうございます。港区の司法書士山田武史です。

相続手続きのご相談やご依頼を受けたときに、一部の相続人から「遺産放棄したい」、「亡くなった人の財産を放棄したい」もしくは「相続放棄したい」と言われることがあります。

ただ、世間一般の方が言われる「遺産放棄(財産放棄)」と「相続放棄」では、それぞれ法的な意味や効果が異なります。

本記事では、「遺産放棄(財産放棄)」と「相続放棄」の違いについて、解説いたします。

「遺産放棄(財産放棄)」は、遺産をもらわないこと

「遺産放棄(財産放棄)」とは、相続人が他の相続人に対して「自分は遺産(財産)を相続しない」という意思を伝えることです。もっとも、「遺産放棄」そのもの自体に法律上の制度は存在しません。

したがって、遺産を相続したくない相続人は、他の相続人と遺産分割協議により財産を相続しない旨を取り決めたり、他の相続人に自身の相続分を譲渡することにより、遺産を放棄することになります。

相続分の譲渡について、詳しくは「相続放棄以外にも遺産を手放す方法がある」をご覧ください。

「相続放棄」は、相続人としての権利等を手放すこと

相続放棄とは、相続人としての地位や権利を放棄する法律上の手続きです。

遺産放棄とは異なり、相続放棄には法律上の制度があります。具体的には、「相続放棄受理申述申立て」という手続きを家庭裁判所に行い認められる必要があります。

そして、相続放棄が認められると法律上は、「初めから相続人ではなかった」という扱いになります。

その結果、相続財産の一切を相続できなくなります。

相続放棄について、詳しくは「相続放棄とは」をご覧ください。

遺産放棄(財産放棄)と相続放棄の違い

相続人としての立場の違い

遺産放棄するために、相続分の譲渡や遺産分割協議により遺産を相続しないことになっても、相続人としての地位や権利は残るため、その後の相続手続きに関与することが必要になります。

一方の相続放棄は、家庭裁判所に相続放棄が認められると初めから相続人ではなかったとみなされますので、遺産分割協議に参加する必要もなく、相続手続きに関与する必要もありません。

相続債務の取扱いの違い

「相続債務」とは、亡くなった人が負担していた借金などのことです。相続債務は、亡くなった人から相続人に承継されます。

つまり、亡くなった人に代わって相続人が借金などの返済をすることが原則になります。

そして、「遺産放棄」の場合は、遺産分割協議や相続分の譲渡により、遺産を相続しないことになっても相続債務を引き継ぐことになります。

一方の「相続放棄」は、初めから相続人ではないという法律上の取り扱いになりますので、相続債務を引き継ぐこともありません。

相続放棄には期限があるが、遺産放棄には期限がない

遺産放棄をするための期限はありません。遺産分割協議や相続分の譲渡には原則として期限がないためです。

一方の相続放棄は、「自己のために相続が開始したことを知ったときから3か月以内」に家庭裁判所に申立てる必要があります。ただし、例外的な取り扱いとして3か月が経過した後でも相続放棄が認められることもあります。

詳しくは「3か⽉経過後の相続放棄について」をご覧ください。

もっとも相続放棄を確実にしたい方は、亡くなった人が死亡した事実を知った日から3か月以内に手続きすることをお勧めします。

遺産放棄と相続放棄、結局どちらを選べばいいの?

遺産放棄(財産放棄)を選択するケース

- 一部の遺産のみ相続したい

- 相続債務がなく、相続手続きになるべく関与したくない

- 特定の相続人に、遺産を相続してもらいたい

相続放棄を選択するケース

- 相続財産のうちプラスの財産よりもマイナスの財産が多い

- 相続手続きの一切に関与したくない

- 他の相続人と関わりたくない

まとめ

遺産放棄と相続放棄は、それぞれの法的な意味や効果が異なります。相続人皆様自身が希望することや方針によって、正しく使い分ける必要があります。

特に相続手続きや他の相続人との関わり合いを持ちたくないために相続放棄を選択する場合は、相続の開始を知ってから3か月以内に手続きをしなければなりません。

ご自身にとって、どちらが最良の選択なのか判断に迷われている方は、なるべく早めに司法書士等の専門家に相談することをお勧めします。

お問い合わせはこちら(お問い合わせフォーム)

山田武史司法書士事務所

〒107-0062 東京都港区南青山二丁目2番15-1319号

TEL 03-6434-0717

FAX 03-6434-0727

お子様がいないご夫婦の相続の備え

記事をご覧いただき、ありがとうございます。港区の司法書士山田武史です。

お子様がいないご夫婦の場合、夫(又は妻)が亡くなったときに、残された配偶者は全ての遺産を取得できるわけではありません。

実は、亡くなった夫(又は妻)に両親や兄弟姉妹が存在する場合は、それらの親族にも遺産を相続する権利があります。

本記事では、お子様がいないご夫婦に向けて、相続が発生したときに起きやすいトラブルや相続に備えた対策方法をご紹介します。

亡くなった人の配偶者だけが相続人ではない

法律上、相続人になれる人には順位が定められています。以下は、相続人の順位になります。

【相続人の順位】民法第900条

①配偶者・・・亡くなった人の夫又は妻

②第1順位・・・亡くなった人の子(孫)

③第2順位・・・亡くなった人の父・母など

④第3順位・・・亡くなった人の兄弟姉妹

上記のとおり、亡くなった人の配偶者は、常に相続人となります。そして、亡くなった人に「子」や「父・母」、「兄弟姉妹」がいると、配偶者は、それらの人と共に相続人となります。

つまり、お子様のいないご夫婦の場合は、配偶者だけが相続人になるわけではなく、亡くなった人に「父・母」や「兄弟姉妹」がいると、配偶者はそれらの親族と共に相続人となります。

したがって、亡くなった人の配偶者が全ての遺産を取得できるとは限りません。

配偶者と親・兄弟姉妹の相続分

各相続人が遺産を相続できる割合についても民法で定められています。

以下は、配偶者と各相続人の相続分になります。

①配偶者と亡くなった夫(又は妻)の両親が相続人となる場合の相続分

- 配偶者:3分の2

- 両 親:3分の1(複数いる場合は、3分の1を⼈数に応じて分配します。)

②配偶者と亡くなった夫(又は妻)の兄弟姉妹が相続人となる場合の相続分

- 配偶者:4分の3

- 兄弟姉妹:4分の1(複数いる場合は、4分の1を⼈数に応じて分配します。)

お子様がいないご夫婦の相続は複雑になりやすい

相続人の数が多数になり、手続きが煩雑になりやすい

亡くなられた人が高齢の場合、その方の両親も既に亡くなっており、配偶者と兄弟姉妹が相続人となるケースがよくあります。ただし、その兄弟姉妹も亡くなっているとその子である甥・姪に相続権が発生するため、ケースによっては最終的な相続人の数が数十名になることも珍しくありません。

相続人の数が多ければ、その分利害関係や権利関係が複雑になり、遺産分割協議がまとまらず裁判所を介した手続きに移行せざるを得なかったり、相続手続き自体が停滞することがあります。

配偶者と親族の関係が悪く遺産分割協議がまとまらない

亡くなった方の両親や兄弟姉妹と配偶者は、お互いに協力し合いながら相続手続きを進めていく必要があります。

代表的な手続きとしては遺産の分け方について話し合う遺産分割協議です。しかし、生前から配偶者と義理の両親や兄弟姉妹との関係が悪い場合、話がまとまらなかったり、お互いに話し合うこと自体を拒絶することもあり、相続が複雑になりやすい原因といえます。

今住んでいるご自宅も不安定な状況に置かれる

相続人間で分ける遺産が預金などの現金であれば、各相続人の相続分に応じた分配が可能になるのでトラブルになりにくいですが、遺産の大部分が不動産の場合は注意が必要になります。

土地や建物のような不動産の場合、不動産自体を物理的に分けるわけにもいかず、特定の相続人が不動産を取得する代わりに他の相続人に代償金として、相続分に応じた金銭を支払うことがあります。

しかし、不動産自体の価値が高額な場合、支払う代償金も数百万円以上になることもあり、代償金を支払うことができない場合は、最終的に不動産を売却して換金したうえで各相続人に分配することにもなりかねません。

そのため、自宅をそのまま配偶者に住んでもらいたいと願っていても相続が発生した場合は、不安定な状況に置かれる事態にもなりかねません。

お子様がいないご夫婦の相続の備え

以下からは、お子様のいないご夫婦に向けて相続に備えた対策方法について、ご紹介していきます。

遺言書を作成して相続手続きを円滑にする

相続に備えた対策として効果を発揮するのが「遺言書」です。

遺言書とは、自身が亡くなった後に、「財産を誰に引き継いでもらうのか」を指定する証明書です。

遺言書に書かれた内容は、先程述べた法律に定めれられた相続人の順位や相続分に優先します。つまり、遺言書で財産の承継先を指定することで、相続人同士の話し合いである遺産分割協議を省略できるため相続トラブルを予防する効果があります。

自身が亡くなった後、残された配偶者に全ての財産を相続してもらいたい方は、遺言書を作成することをお勧めします。

配偶者に財産を贈与する

もう一つの方法が財産を贈与しておくという方法です。いわゆる「生前贈与」と言われるものです。

生前贈与をした財産は、相続が発生したときの遺産分割協議などの話し合いの対象となる財産からも原則除外されます。

ただし、贈与をするときに注意が必要になるポイントが2点あります。

1つ目が贈与税という税金です。

贈与税は、贈与をした年(1月1日から12月31日まで)の1年間に、贈与をした財産の合計額から基礎控除額の110万円を差し引いた額に課税されます。

もっとも贈与する財産の合計額が110万円以内であれば、贈与税は課税されません。また、婚姻期間が20年以上の夫婦の間で、居住用不動産または居住用不動産を取得するための金銭の贈与が行われた場合には、最高2,000万円までを控除(「おしどり贈与」ともいいます。)できるという特例もあります。

婚姻関係にあるご夫婦間であれば、条件に該当することで贈与税の課税なく財産を贈与できることになります。

2つ目は特別受益の持ち戻しです。

「特別受益」とは、一部の相続人が亡くなった人から生前贈与や遺贈により譲り受けた財産のことをいいます。

相続が発生した際に、一部の相続人に「特別受益」があると、その特別受益の価額を相続財産の価額に加えて、各相続人の相続分を再計算します。そして、特別受益を受けた相続人の相続分は、その特別受益を受けた分だけ差し引かれることになります。これを「特別受益の持戻し」といいます。

したがって、配偶者に生前贈与した分だけ、相続が発生した際の配偶者の相続分が減ってしまうことになります。

ただし、民法改正により、婚姻期間が20年以上の夫婦間で居住用不動産を遺贈又は贈与したときは、「特別受益の持戻しを免除」する意思表示があったものと推定されることになりました(民法第903条4項)。

つまり、現在居住している自宅を配偶者に贈与したとしても相続が発生した際の相続分が減ることなく本来の相続分で配偶者が遺産を取得することができます。

生命保険の受取人を配偶者にする

生命保険に加入している方は多いかと思います。そして、生命保険の受取人を配偶者にしておくことも相続に備える方法の一つになります。

生命保険金は、被保険者が亡くなったときに保険会社から受取人に支払われます。

この保険金の特徴としては、相続が発生したときの取扱いです。保険会社から支払われる保険金は、亡くなった人の財産(遺産)とはみなされず、受取人として指定された人の固有財産となります。

つまり、他の相続人と遺産分割協議せずに、保険会社から保険金を受け取ることができます。

また、配偶者の方が他の相続人から遺留分を主張されたときに、その支払いに備えるための金銭として受け取った保険金を利用することができます。

加えて生命保険金は相続税の課税対象になりますが、相続税の非課税枠が設けられているので、相続税の節税や納税対策としても利用することができます。

既に、生命保険に加入している方でも受取人が配偶者となっているか確認しておくことが大切です。

- 「⽣命保険(死亡保険⾦)の⼿続き」

- 「遺留分とは」

まとめ

記事を最後までお読みいただき、ありがとうございます。

お子様がいないご夫婦でも、配偶者が亡くなったときに、残された配偶者が全ての遺産を相続できるわけではありません。義理の両親、兄弟姉妹が相続人として加わり、配偶者と協力しながら相続手続きを進めていくことになります。

ただし、お互いに友好な関係とまでは言えないが、もともとの関係が疎遠の場合、相続をきっかけに配偶者と義理の両親・兄弟姉妹間で相続トラブルになることがあります。

こういった相続が発生した時のトラブルに備えて、遺言書を作成するなど事前に備えておくことが大切になります。

遺言書の作成を含めて対策方法が分からない方や将来の相続に不安をお持ちの方は、司法書士等の専門家に、一度はご相談してみてはいかがでしょうか。

お問い合わせはこちら(お問い合わせフォーム)

山田武史司法書士事務所

〒107-0062 東京都港区南青山二丁目2番15-1319号

TEL 03-6434-0717

FAX 03-6434-0727

家族信託の開始から終了するまでの税金と課税関係

記事をご覧いただき、ありがとうございます。港区の司法書士の山田でございます。

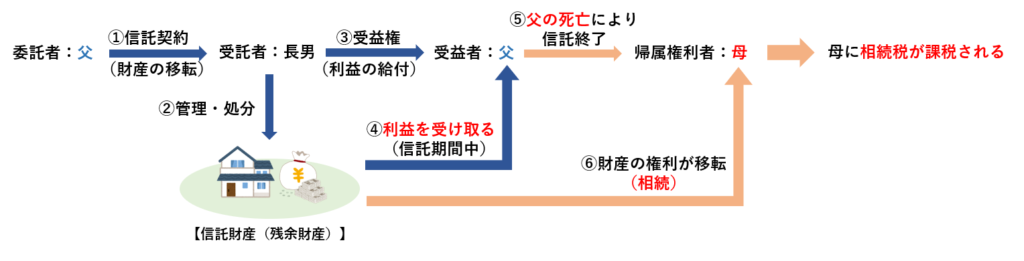

家族信託をしたときに、税金が課税される場面としては、「家族信託を開始したとき」、「家族信託をしている間」、「家族信託が終了したとき」になります。

本記事では、家族信託を利用したときに、「どの時点で」、「誰に」、「どのような税金」が課税されるのか、家族信託を開始したときから終了するまでの税金の基本的な課税関係についてご説明いたします。

なお、具体的に課税される税額など詳細については、専門家である税理士の方にご相談ください。

家族信託と税金の課税関係

家族信託では、原則として受益者に税金が課税される

始めにご説明するのが、信託に関わらず税金の課税される仕組みの考え方です。税務上は財産から発生する利益を受け取る人に対して、税金が課税されます(実質所得者課税の原則)。

例えば、現金や不動産を贈与(譲渡)したときは、財産を譲り受けた人(受贈者)に贈与税という税金が課税されます。これは、贈与により財産を譲り受けた人が無償で財産を譲り受けることに利益があるからです。

これを家族信託に当てはめると、信託した財産の所有権は、受託者に移転することになり、財産の名義も受託者に変更されます。

受託者が財産を取得するので、受託者に贈与税が課税されるようにも見えますが、税務上は、受託者ではなく、「受益者(じゅえきしゃ)」に、贈与税が課税されます。

なぜ、受益者に贈与税が課税されるのかというと、家族信託に登場する人物とその役割から理解することができます。信託では、財産の名義が受託者に移るといっても、財産から発生する利益や価値は、受益者が受け取ることになるからです。

家族信託の登場人物と役割

- 委託者・・・財産を託す人

- 受託者・・・財産を信託の目的に従って管理する人

- 受益者・・・財産から発生する利益を受け取る人

したがって、家族信託では、実際に財産から発生する利益を受け取る受益者に課税関係が生じるのが原則となります。

自益信託と他益信託について

信託には、「財産を託す=委託者(財産の所有者)」、「財産を管理する=受託者」、「財産から発生する利益を受け取る=受益者」の3者が関わることになります。

そして、信託契約の内容により、委託者が受益者を兼ねることもできます。委託者と受益者が同一人物の信託を「自益信託(じえきしんたく)」といい、委託者と受益者が別人物の信託を「他益信託(たえきしんたく)」といいます。

先にも述べたとおり、家族信託では、受益者に贈与税などの税金が課税されるのが原則となります。

ただし、信託を開始したときから受益者に贈与税が課税されるのは、委託者と受益者が別の人物(他益信託)だった場合です。反対に、信託する当初から委託者と受益者が同一人物(自益信託)であれば、信託する前後で財産から発生する利益を受け取る人(委託者=受益者)に変更はないため、受益者(兼委託者)に贈与税は課税されません。

自益信託と他益信託

- 自益信託・・・「委託者」と「受益者」が同一人物⇒贈与税が課税されない

例)委託者父、受託者子、受益者父⇒父には贈与税は課税されません。 - 他益信託・・・「委託者」と「受益者」が別の人物⇒贈与税が受益者に課税される

例)委託者父、受託者子、受益者母⇒母に贈与税が課税されます。

家族信託の多くは、受益者に贈与税が課税されないよう当初は自益信託(委託者=受益者)として信託を設計しますので、信託を開始したときから贈与税が課税されることはありません。

家族信託を開始するときの税金

贈与税

先にも述べたとおり、家族信託を開始すると委託者から受益者に、経済的利益が移転した(贈与)とみなされて、受益者に贈与税が課税されます。ただし、贈与税が課税されるのは、委託者と受益者が別の人物である他益信託の場合です。

反対に、委託者と受益者が同じ人物である自益信託であれば、家族信託をする前と実質的な権利や財産から発生する利益を受ける人に変更はないので、受益者に贈与税は課税されません。

- 自益信託・・・贈与税は非課税

- 他益信託・・・受益者に贈与税が課税

登録免許税(不動産を信託した場合)

不動産を信託したときは、委託者から受託者へと不動産の名義を変更するために所有権移転及び信託の登記を法務局に申請します。その登記を申請する際に、納付する税金を登録免許税といいます。

以下は、その登録免許税の税率になります。

- 土地を信託するとき・・・固定資産評価額×0.3%(令和8年8月31日まで)

- 建物を信託するとき・・・固定資産評価額×0.4%

※固定資産評価額とは、固定資産評価証明書に記載されている評価額のことです。

不動産取得税

原則として、不動産の所有権が移転すると、その所有権を取得した者に対して不動産取得税が課税されます。

ただ、信託の場合は、不動産の所有権を取得する受託者(受益者も含め)に不動産取得税は、課税されません(非課税)。

これは、不動産の所有権を受託者に移転するのは、信託財産として管理するための形式的な移転に留まるため不動産取得税は非課税ということになります(地方税法第73条の7第3号)。

家族信託をしている間の税金

所得税・住民税

家族信託の期間中に、信託財産から発生した利益に対して、所得税・住民税が課税されます。

そして、信託期間中に、所得税・住民税が課税される人は財産から発生する利益を受け取る受益者になります。

例えば、賃貸アパートなど収益不動産を信託財産とした場合に、毎月の賃料収入を受け取るのは受益者です。したがって、所得税・住民税が課税されるのは、受益者です。

※受託者に、所得税・住民税(信託報酬を得た場合を除き)は課税されません。

固定資産税

固定資産税(固定資産税・都市計画税)とは、不動産の所有者(名義人)に、毎年課税される税金のことです。

固定資産税は、毎年1月1日現在の固定資産課税台帳(市町村長が作成した不動産の所有者名簿のようなもの)に、登録された人が納税義務者になります。

そのため、不動産を信託した場合は不動産の名義人は受託者になるため、固定資産税が課税されるのも受託者になります。

ただし、固定資産税の支払いなど、不動産を管理するために必要となる費用については、信託された現金から受託者が支払いに充てることができます。

贈与税(受益権を贈与したとき)

先にも述べたとおり、受益者は、信託期間中に信託財産から生じる利益を受け取ることができます。この利益を受け取る権利の総称を「受益権」と呼びます。信託期間中に、この「受益権を贈与する」と受益権を譲り受けた人(新受益者)に贈与税が課税されます。

譲渡所得税(受益権を売却したとき)

信託期間中に、受益者が対価を得て、前述した「受益権」を第三者に売却した場合には、売却した側の受益者(旧受益者)に対して譲渡所得税が課税されます。

上記以外にも譲渡所得税が課税されるケースがあります。

それは、「受託者」が「信託財産そのものを売却」して、利益(譲渡益)が発生したときです。その場合にも受益者に譲渡所得税が課税されることになります。

例えば、親が所有する自宅不動産を親自身を受益者として、子に信託した後に、親の介護費や施設への入居費用の支払いのために、受託者である子が信託財産である自宅を売却することで、売却代金に利益が発生するのであれば受益者である親に対して譲渡所得税が課税されることになります。

相続税(受益権を相続した)

家族信託をしている期間中に、受益者が死亡した場合には、信託契約の定めに従い、信託を終了するか新たに受益者となる人のために、信託を継続することになります。

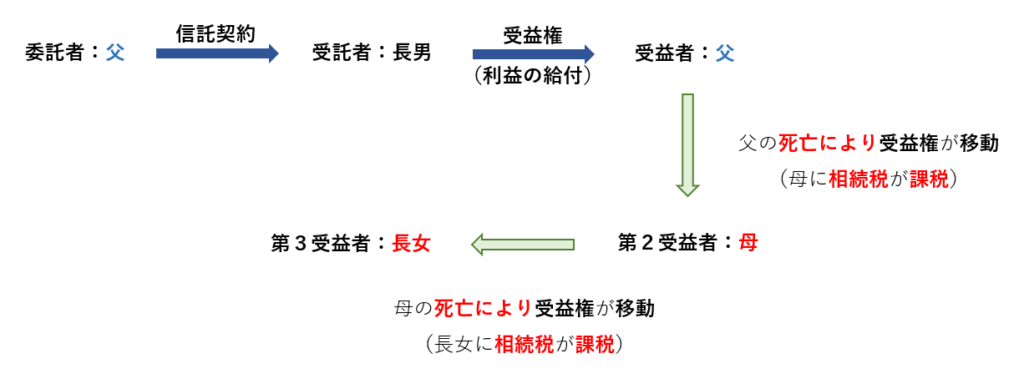

信託契約書に、当初の受益者が死亡した後、新たに受益者となる人の指定があり、信託を終了せずに継続する信託の仕組みのことを「受益者連続型信託」と呼びます。

受益者連続型信託では、当初受益者(第1受益者)が死亡したとしても信託が終了することなく、新たに指定された受益者(第2受益者)が受益権を取得することになります。

このときに、税務上は、当初受益者から新受益者に、受益権の遺贈(相続)があったものとして新受益者に相続税が課税されます。以降も次の受益者について指定があるときは、受益権を取得した人に相続税が課税されることになります。

【受益者連続型信託と相続税の課税関係】

登録免許税(不動産を信託している間に受益者を変更したとき)

不動産を信託している期間中に、受益権の贈与・売買・相続(受益者が死亡しても信託を継続するとき)があったときは、不動産の登記簿に記載されている信託目録の受益者を変更するために法務局に登記を申請します。

以下は、その登記を申請する際に納付する登録免許税になります。

- 受益者を変更したとき・・・信託している不動産の個数×1,000円

家族信託が終了したときの税金

家族信託が終了すると、信託を終了したときの受託者(清算受託者)が清算事務(債権の回収や債務の返済など)を行い、残余財産(残った信託財産)を信託契約等で指定された「帰属権利者(残余財産を取得する人)」に引き渡す手続きを行います。

そして、信託が終了したときに課税される税金については、残余財産を誰が取得するかによって、課税の有無や課税される税金の種類が異なります。

つまりは、どのような原因で帰属権利者が残余財産を取得するのかがポイントになります。

以下からは、信託が終了したときのケースに分けてご説明いたします。

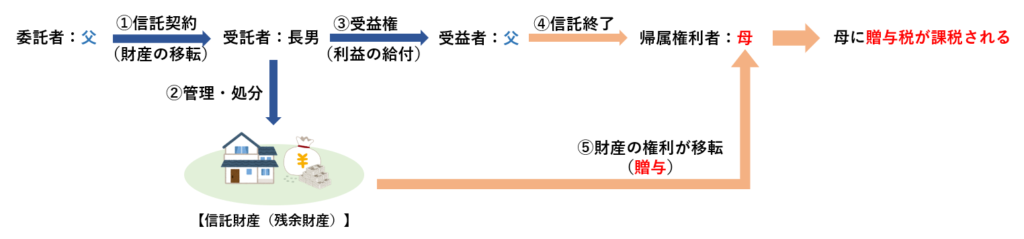

ケース①受益者の生存中に信託が終了して、受益者以外の人が残余財産を取得する

贈与税

例えば、受益者である父が生存中に、信託契約や信託法に定める終了事由の発生により、家族信託を終了したとします。このときに信託契約書に、受益者である父ではなく、母を残余財産の帰属権利者に指定していた場合は母に贈与税が課税されます。

つまりは、母が帰属権利者として残余財産を受け取ることで財産の経済的な価値や権利も父から母に移ることになります。税務上は、これを父から母への生前贈与とみなして贈与税が課税されるということです。

登録免許税(不動産を信託している場合)

不動産を信託している場合には、信託終了に伴い、不動産の名義を受託者から帰属権利者に変更するために、所有権移転と信託登記の抹消登記を法務局に申請します。

その登記申請の際に納付する登録免許税は、以下のとおりです。

- 所有権移転分・・・固定資産評価額×2%

- 信託登記抹消分・・・信託している不動産の個数×1,000円

不動産取得税(不動産を信託していた場合)

家族信託を終了した後に、残余財産である不動産を委託者兼受益者以外の人が帰属権利者として取得する場合には、その帰属権利者に不動産取得税が課税されます。

これは信託終了に伴い、帰属権利者が不動産の実質的な権利(所有権)を取得することになります。したがって、不動産を取得した帰属権利者に不動産取得税が課税されることになります。

ケース①では、帰属権利者である母に不動産取得税が課税されます。

ケース②受益者の生存中に信託が終了して、受益者が残余財産を受け取る

ケース①と同様に、受益者である父が生存中に家族信託を終了したとします。

ただし、信託が終了した後の残余財産を受け取るのが受益者である父の場合には、贈与税や不動産を取得したときの不動産取得税は課税されません。

これは、信託を開始したときの委託者兼受益者と信託が終了した後に残余財産を受け取る人が同一人物であるため、財産の経済的な価値や権利の移転(父⇒父)が伴わず、贈与税や不動産取得税が非課税になります。

例えば、信託を開始したときは、父が委託者兼受益者となる自益信託であっても信託している間に、一度父から母に受益権が移転されて、その後に母から父に受益権を移転(戻した)した場合に、父が信託終了後に不動産(残余財産)を取得したとしても不動産取得税が課税されることになります。

これは、「信託の効力(開始)が生じたときから引き続き委託者のみが信託財産の元本の受益者である信託」の要件を満たさなくなるため、不動産取得税が課税されるということです。(地方税法73条の7第4号)

登録免許税(不動産を信託していた場合)

ケース①と同じく信託終了に伴い、不動産の名義を受託者から帰属権利者に変更するための登記を法務局に申請します。

ただし、信託開始から継続して委託者兼受益者である人が不動産(残余財産)を受け取るのであれば、信託する前の所有者に不動産の名義を戻すだけなので所有権移転分は非課税になります。

ケース②では、信託開始から終了するまで、父が委託者兼受益者です。したがって、父が残余財産である不動産を取得するので、所有権移転分の登録免許税は非課税となります(登録免許税法第7条1項2号)。

- 所有権移転分・・・非課税(登録免許税法第7条1項2号)

- 信託登記抹消分・・・信託している不動産の個数×1,000円

ケース③受益者の死亡により、信託が終了したとき

相続税

ケース①と②とは異なり、受益者である父が死亡したことにより家族信託が終了したとします。

この場合に、信託契約書に帰属権利者として母を指定していた場合は、母に相続税が課税されます。これは、父の死亡により母が残余財産を取得することを父から母への相続(又は遺贈)があったとみなして、税務上は相続税が課税されることになります。

登録免許税(不動産を信託していた場合)

信託終了に伴い、不動産の名義を受託者(長男)から帰属権利者(母)に変更するために、所有権移転と信託登記の抹消登記を法務局に申請します。

ただし、ケース①とは異なり、ケース③では所有権移転分の登録免許税について、2%⇒0.4%に税率が軽減されます。

ケース③では、委託者兼受益者である父が死亡したことで信託が終了し、父の相続人である母(配偶者)が帰属権利者として不動産(残余財産)を取得することを父から母への相続と同視できるため登録免許税が0.4%に軽減されます。※通常の相続登記と同じ税率になります。

- 所有権移転分・・・固定資産評価額×0.4%(登録免許税法第7条2項)

- 信託登記抹消分・・・信託している不動産の個数×1,000円

不動産取得税(不動産を信託していた場合)

委託者兼受益者が死亡したことにより、その相続人が帰属権利者として残余財産である不動産を取得する場合には、不動産取得税は非課税になります。

これは、通常の相続により不動産を相続した場合には、不動産取得税が非課税になることと同様に、信託においても委託者兼受益者が死亡した後に、その相続人等が帰属権利者として不動産(残余財産)を取得する場合には、不動産取得税は課税されません(地方税法第73条の7第4号)。

ケース③では、委託者兼受益者である父が死亡することで信託が終了し、父の相続人である母(被相続人の配偶者)が帰属権利者として不動産(残余財産)を取得するのであれば、実質的には、父から母への相続と同視できるため母に不動産取得税は課税されません。

- 信託開始から終了まで「自益信託(委託者兼受益者)」を継続していること

信託を開始してから受益者が死亡して信託が終了するまでの間、継続して委託者と受益者が同一人物であることが必要になります。 - 「委託者の相続人」が不動産(残余財産)を取得すること

委託者の相続人が帰属権利者として不動産(残余財産)を取得することが必要になります。この相続人とは、民法に規定する法定相続人のことを指します。

ケース③では、帰属権利者となる母は、委託者である父の配偶者(法定相続人)に該当することになりますので、この要件を満たすことになります。

一方、父が亡くなった時に法定相続人に該当しない人が帰属権利者として不動産を取得する場合は、この要件を満たさないことになり、不動産取得税が課税されることになります。

家族信託をしても課税される税金は変わらない

家族信託をすることで、課税される税金(登録免許税を除く)が増えたり、減ったりすることはありません。

収益不動産から収益を得れば所得税がかかりますし、財産を贈与すれば贈与税、相続が発生すると相続税がかかることは、家族信託をしたとしても変わりません。

家族信託では信託された財産の所有権は受託者に移りますが、信託財産から発生する利益を受け取るのは受益者です。したがって、各種の税金が課税される人は受益者であり、課税対象になる財産は「受益権」となります。

もっとも、実際に家族信託を開始する際は、元の所有者である委託者と受益者が同一人物であることが多いため、課税される人の呼称は変わりますが、実際に税金が課税される人は家族信託をする前後で変更はありません。(※固定資産税等は除き)

まとめ

記事を最後までお読みいただき、ありがとうございます。

家族信託にかかる税金の多くは、家族信託をせずとも課税される税金になります。ただし、家族信託をしない場合と比べると複雑に感じる方もいらっしゃるかもしれません。

家族信託における課税関係については、信託をすることにより誰が利益を得るのかを考えてみると理解しやすくなります。

ただし、家族信託を利用する目的を誤ってしまうと予期しない税金が課税されることもあるので、家族信託を検討されている方は、専門家の支援を受けながら手続きを進めてみてください。

お問い合わせはこちら(お問い合わせフォーム)

山田武史司法書士事務所

〒107-0062 東京都港区南青山二丁目2番15-1319号

TEL 03-6434-0717

FAX 03-6434-0727

面識のない相続人に連絡する方法と注意点

記事をご覧いただき、ありがとうございます。港区の司法書士山田武史です。

前回の記事では、「面識のない相続人から相続に関する手紙が届いたときの対応方法」について、ご紹介しました。

今回は、反対に面識のない相続人や長年疎遠になっている相続人へ相続手続きに関する連絡をするときの方法と注意点をご紹介します。

面識のない相続人に連絡する方法

面識がない相続人や長年疎遠になっている相続人は、お互いに連絡先をしらないことが通常です。

そういった場合は、以下の方法で相手先の連絡先を調べることになります。

戸籍の附票を取得する

ご家族が亡くなると、普段連絡を取り合っている親族同士でしたら電話やメールなどで訃報を知らせることができます。しかし、面識がない場合や長年疎遠になっている親族(相続人)同士の場合は、お互いに連絡先を把握していないため、訃報を知らせることができません。

また、ご自身の親族の中に、相手方の相続人に近い親族に連絡を取り、相手の連絡先が分かれば良いのですが、多くのケースでは、近い親族の連絡先も知らないことがあります。

こういった場合は、まず相手の「住所」を調べることから始めます。

相続手続きでは、相続人調査の過程で相続人全員の戸籍を収集しますが、その際に「戸籍の附票(こせきのふひょう)」を取得することで、各相続人の住所を確認することができます。

戸籍の附票とは、その相続人が本籍を置いている市区町村で管理されている住所の移転履歴が記載された証明書のことです。

まずは、被相続人の出生から死亡までの戸籍を収集して、相続人全員の現在の本籍地を把握し、戸籍の附票を取得することで、相手先の現在の居所を特定することから始めます。

相手先の住所が判明したら手紙を送ってみる

相手先である相続人の住所が判明したら、相続手続きに協力してもらうために手紙を書いて送るようにしましょう。住所が判明したからといって、いきなり自宅を訪ねることはお勧めできません。

特にお互い面識のない相続人同士では、いきなり自宅に訪ねてしまうと相手も不安になったり、警戒してしまうこともあり、その後の手続きにも悪い影響が及ぶ可能性があります。

突然、訪ねることは避けて、手紙を送ることから始めてみます。

手紙の内容には注意が必要

相手方に送る手紙の内容は、慎重に検討する必要があります。

特に、気を付けないといけないのは、手続きを急ぐあまり、初めから「遺産分割協議書」を送って、実印の押印や印鑑証明書を求めたりすると、相手方に不信感や警戒心を抱かせることがあり、その後の手続きが滞ってしまったり、争いの原因になるなどトラブルに発展することがあります。

手紙に記載する内容については、受け取る相手方の心情に配慮して、相続手続きに協力してもらえるよう慎重に検討する必要があります。

手紙に記載する内容

相手方の相続人に送る手紙の内容は、以下の事項を基本に記載するようにします。

※ただし、事案に応じて記載する内容が異なることもあります。

相続人であることを伝える

手紙の差出人であるご自身の身分を明らかにするために、ご自身の氏名と被相続人との続柄を記載して、差出人が相続人であることを知らせます。

また、相手方も相続人であることを知ってもらうために、その旨記載することや、参考として「相続関係説明図」などを手紙と一緒に同封することでより明確になります。

手紙を出した経緯を記載する

故人(被相続人)が亡くなった日や、相続人の調査を進めていく中で、相手方の住所が判明したことなどを記載します。また、今後の相続手続きを進めるには、相手方の協力が必要になることなど、手紙を出した経緯について記載します。

自身の連絡先を記載する

相手先から連絡をもらえるよう、差出人であるご自身の電話番号やメールアドレスを記載して、連絡をもらえるようにしましょう。

困ったときは専門家を頼ってみる

本記事では、面識のない相続人や疎遠になっている相続人と連絡を取る方法をご紹介しました。

どのような内容の手紙を書いたら良いか迷っている方は、手紙の書き方や内容を含めて司法書士や弁護士などの専門家のサポートを受けることをお勧めします。

特に面識のない相続人に送付する手紙の文面は、相手方に不安や不快感を与える内容になっていないか、相続手続きに協力してもらえるよう慎重に検討する必要があります。

お問い合わせはこちら(お問い合わせフォーム)

山田武史司法書士事務所

〒107-0062 東京都港区南青山二丁目2番15-1319号

TEL 03-6434-0717

FAX 03-6434-0727

面識のない相続人から相続に関する手紙が届いたときの対応方法

記事をご覧いただき、ありがとうございます。港区の司法書士山田武史です。

ある日、面識のない遠縁の親族や司法書士事務所から相続に関する手紙が届くことがあります。

突然、送られてきた手紙に驚かれて、どのように対応してよいのか、困惑している方もいるかと思います。

本記事では、相続に関する手紙が届いたときの対応について解説いたします。

手紙を受け取った方は相続人であるということ

相続に関する手紙が送られてくるということは、受け取った方は相続人であり、かつ、相続手続きの当事者になります。

多くのケースでは、手紙を送る前に司法書士事務所などの専門家に相続人の調査を依頼して、戸籍上から相続人であることを確認してから手紙をお送るので、誤って手紙を送ることはなく、受け取った方は相続人であることは間違いありません。

したがって、送られてきた手紙の中には、差出人である相続人の連絡先と併せて、司法書士事務所などの専門家の連絡先が記載されていることがあります。

手紙が送られてくる理由

差出人である親族(相続人)が手紙を送る理由とは、相続手続きに協力してもらうためです。

相続手続きの多くは、遺産分割協議など相続人全員の協力のもと手続きを進める必要があるため、たとえ面識がなかったり、疎遠になっている相続人であっても協力を得る必要があります。

手紙を受け取った後の対応について

手紙を受け取った後の対応については、以下の3つが挙げられます。

①相続手続きに協力する旨の連絡をする

手紙の内容から協力しても問題がないと思われるのでしたら、相続手続きに協力する旨の連絡をします。

その後は、差出人である相続人や手続きを担当している司法書士等の専門家から今後の手続きについての案内がきます。

②内容を把握するために連絡する

手紙の内容がよく分からず、不安に感じる方や相続手続きを経験したことがない方は、まずは、手紙の差出人である相続人や手紙に記載されている司法書士等に連絡して、相続財産や手続きの詳細について、電話などで問合せしてみることをお勧めします。

③関わりたくないときは、「相続放棄」する旨を連絡する

相続手続きに関わりたくない方は、初めから「相続放棄」する旨を連絡して伝えるようにしましょう。

相続放棄とは、相続人として財産を承継する権利や地位を自ら手放す法律上の手続きのことです。相続放棄することで、相続人ではなくなるため、手続きに関わる必要もなくなります。

ただし、相続放棄は、相続の開始を知ったときから3か月以内に家庭裁判所に申立てる必要があります。つまり、今回のケースでは手紙を受け取った時から3か月以内に家庭裁判所に申立てる必要があります。

ご自身で相続放棄の手続きを行うことが難しいと感じる方は、手紙に記載されている司法書士に依頼することもできますし、ご自身の判断で、別の司法書士や弁護士などの専門家に依頼することもできます。

相続放棄について、詳しくは「相続放棄とは」をご覧ください

手紙を受け取った後に無視することのリスク

手紙を受け取った後に、返信を無視したり放置することはリスクになることがあります。

3か月以上放置すると「相続放棄」ができなくなる

先程もご説明しましたが、相続放棄をしたい方は、相続の開始を知った時から3か月以内に家庭裁判所に申し立てをする必要があります。

「相続の開始を知った」とは具体的には、手紙を受け取った時から3か月以内に申立てる必要があり、何もせず3か月以上放置してしまうと、もはや相続放棄ができなくなります。

そして、もっともリスクになるのが被相続人(亡くなった方)が借金をしていた場合です。3か月以上何もせず放置すると法律上は、相続することを認めたことになり、被相続人が残した借金を手紙を受け取った相続人自身が返済する義務を負います。

相続放棄をしたい方は、放置せず、なるべく早めに対応することをお勧めします。

裁判所を介した手続きになることもある

相続手続きは、相続人全員が協力しあいながら手続きを進める必要があり、手紙を無視し続ける限り相続手続きを進めることができなくなります。

したがって、手紙の差出人である相続人からすると、連絡が取れない以上、遺産分割協議もできないため、強制的に遺産分割を行う手続きに移行する可能性があります。

その方法というのが「遺産分割調停・審判」になります。遺産分割調停は、家庭裁判所を介して遺産の分け方を決める手続きのことです。

遺産分割調停に移行すると、手紙を受け取った方にも裁判所から呼び出し状が届きます。そして、呼び出しにも応じなければ、遺産分割の審判に移行します。遺産分割審判とは、家庭裁判所が相続人である各当事者の主張を聞き、遺産の分け方を決める方法になります。

家庭裁判所を介せば、最終的には強制的に相続手続きを解決することができます。ただし、通常の相続手続きとは異なり、時間と費用が掛かります。

手紙を無視することは、ご自身を含めた相続人にとってデメリットになることも多く、必ず何らかのアクションを起こすことをお勧めします。

まとめ

記事を最後までご覧いただき、ありがとうございました。

相続人が多数となると、中には面識のない相続人が含まれることがあります。

手紙を受け取った方は内容を確認して、不明な点があれば差出人である相続人か司法書士等の専門家に相談してみて、ご自身はどうしたいのか希望や要望を伝えるようにしましょう。

当事務所では相続手続きに関するご相談を初回は無料で承っております。

今回の記事のような事案でお困りの方は、お気軽にご相談ください。

お問い合わせはこちら(お問い合わせフォーム)

山田武史司法書士事務所

〒107-0062 東京都港区南青山二丁目2番15-1319号

TEL 03-6434-0717

FAX 03-6434-0727

相続放棄以外にも遺産を手放す方法がある

記事をご覧いただき、ありがとうございます。港区の司法書士山田でございます。

相続放棄する以外にも遺産を手放す方法があります。

相続放棄の手続きは、家庭裁判所への申立てが必要になるなど、何かと手間が掛かる手続きになります。

そして、相続放棄以外の方法として、遺産を相続する権利を手放すことができる「相続分の譲渡」という方法があります。

本記事では、相続分の譲渡の方法と注意点をご紹介したいと思います。

相続分の譲渡とは

相続分の譲渡とは、相続人として故人の遺産を相続できる権利や地位を他の相続人や第三者に譲渡することをいいます。

例えば、父が亡くなり、長男・長女・次女の3名が相続人になるとします。この場合、長男・長女・次女の相続分は各1/3になります。そして、相続人の1人である長男が、次女に自身(長男)の相続分1/3を譲りたいとして、次女に相続分を譲り渡すことを相続分の譲渡といいます。

次女が長男から相続分を譲り受けると、各相続人の相続分は長女1/3が、次女が2/3となります。そして、相続分を譲り渡した長男は相続人として離脱することになります。

譲渡する相手方

相続分の譲渡は、他の相続人だけではなく、相続人以外の第三者に譲渡することもできます。

ただし、相続人以外の第三者に相続分が譲渡された場合、他の相続人は、取戻権という権利を行使して、第三者が取得した相続分を取り戻すことが可能です(民法第905条)。

これは、相続分を譲り受けた第三者は、相続人としての立場を有することになるので、遺産分割協議に参加することもできます。ただ、家族以外の第三者が遺産分割協議に参加するとなると、他の相続人との間で争いになる可能性があり、法律上は、第三者に譲渡された相続分を取り戻すための権利が認められています。

ただし、この相続分の取戻権を行使できるのは、相続分の譲渡があった時から1か月以内という期限がありますので、ご注意ください。

相続分を譲渡できる時期と方法

相続分を譲渡する方法ですが、相続分を譲り渡す相続人と譲受ける人が合意をすることで成立します。相続放棄とは異なり、裁判所に対する手続きも必要ありません。もっとも実務上は、「相続分譲渡証明書」を作成して書面として残します。

また、相続分を譲渡したい場合は、遺産分割協議が成立する前に譲渡する必要があります。

遺産分割協議が成立した後に、相続分の譲渡を行ってしまうと、新たに相続権を持った人を加えて、再度遺産分割協議をやり直す必要があるため、協議が成立した後は、相続分の譲渡を行うことはできません。

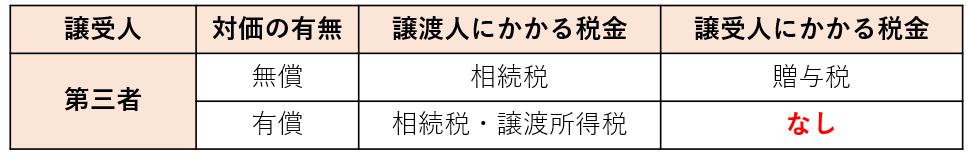

相続分を譲渡したときの税金

相続分を譲渡するときの対価は有償でも無償でも構いませんが、譲渡した相手によって税金の課税有無や課税される税金の種類が異なります。

相続人間で相続分を譲渡したときの税金

他の相続人に無償で相続分を譲り渡したとしても、譲渡人・譲受人である相続人に贈与税などは課税されることはありません。もっとも相続分を譲り受けた相続人には相続税が課税されます。

一方、有償で譲渡した場合には、譲渡人である相続人が受け取った対価が相続税の対象となります。そして、相続分の譲り受けた相続人は、その支払った対価を差し引いた相続財産に対して相続税が課税されます。

相続人以外の第三者に相続分を譲渡したときの税金

相続分を譲り受ける相手方が相続人以外の第三者である場合、相続分を無償で譲渡すると、譲り渡し人である相続人には相続税が課税されて、譲受人には贈与税が課税されます。

一方で、相続分を有償で譲渡した場合は、譲り渡した相続人には相続税と譲渡所得税が課税されます。

これは、第三者に相続分を譲渡する行為は、譲り渡し人である相続人がいったん財産を相続したものと税務上は取り扱われてしまい、第三者に相続分を譲渡したのが有償・無償を問わず、相続税が課税されることになります。また、有償で譲渡したときに、利益が発生した場合には、譲渡所得税もあわせて譲り渡した相続人が負担することになります。

相続放棄と異なる点

「相続放棄」と「相続分の譲渡」は、故人が残した財産を相続する権利を手放すという部分においては共通しています。

ただし、相続放棄と相続分の譲渡の異なる重要なポイントとしては、故人(被相続人)が残した借金などのマイナス財産の取扱いです。

「相続放棄」の場合は、家庭裁判所に申立てをして受理されると、法律上は最初から相続人ではなかったという取り扱いになります。したがって、債権者から借金の返済を求められたとしても相続放棄をしたことを理由に、借金の支払いを拒むことができます。

一方、相続分の譲渡をするとマイナスの財産も譲受人に移転することになります。ただし、債権者は、譲り渡し人である相続人に借金の支払いを請求することができ、相続分を譲渡したことを理由に借金の支払いを拒むことができません。

そのため、相続分を譲り渡した相続人は、債権者からの請求に応じて、一旦借金を返済したうえで、相続分の譲受人に対して支払った分を請求することになります。

ここが「相続放棄」と「相続分の譲渡」の異なる点になります。

相続放棄について詳しくは、「相続放棄とは」をご覧ください。

相続分の譲渡を利用するケース

ここまでのご説明を踏まえて、相続分の譲渡をするケースをご紹介します。

- 故人に借金はないが、相続財産を承継したくない

- 遺産分割など、相続手続きに関与したくない

- 相続人同士の争いに巻き込まれたくない

- 自分が相続するよりも他の相続人に相続してもらいたい

- 相続人の数が多く、相続する権利を集約したい

- 相続財産が不動産しかなく、代わりに現金を受け取りたい

- 相続すること自体に興味がない

まとめ

記事を最後までお読みいただき、ありがとうございました。

ここでは、相続放棄以外に遺産を手放す方法として相続分の譲渡という方法をご紹介しました。相続放棄と比べて、裁判所に対する手続きも不要なため、手間を掛けずに相続手続きに関与したくない方には、お勧めの方法です。

もっとも、故人が借金をしていた場合は、相続分の譲渡をしたとしても支払い義務を免れることはできないのでご注意ください。

当事務所では、相続分の譲渡に関わらず、相続手続き全般に関するご相談を承っております。

お気軽にお問い合わせください。

お問い合わせはこちら(お問い合わせフォーム)

山田武史司法書士事務所

〒107-0062 東京都港区南青山二丁目2番15-1319号

TEL 03-6434-0717

FAX 03-6434-0727

故人が生命保険に加入していたか調べる方法

記事をご覧いただき、有難うございます。港区の司法書士山田武史です。

亡くなった方が家族の誰にも知らせずに生命保険に加入していることがあります。

ただ、家族がその事実を知らなければ、保険会社から生命保険金を受け取ることはできません。

そこで、「生命保険契約照会制度」を利用することで、故人が、どの保険会社と生命保険契約を結んでいたのか、契約の有無を調べることができます。

本記事では、生命保険契約照会制度の手続きについてご説明します。

「生命保険契約照会制度」とは

生命保険契約照会制度とは、全国の生命保険会社(42社)が加入している「一般社団法人生命保険協会」という団体に、亡くなったご家族が保険契約者または被保険者となっている生命保険契約の有無を調べてもらうことができる制度のことです。

ただし、照会の結果、「生命保険協会」から開示されるのは、生命保険契約の有無のみなので、具体的な保険契約の内容については、個別に保険会社に確認する必要があります。

- 財形保険契約

- 財形年金保険契約

- 既に支払いが開始した年金保険契約

- 保険金等が据え置きとなっている保険契約

照会制度を利用できる条件

生命保険契約照会制度は、ご家族が亡くなったとき以外にも下記の状態になったときに利用できます。

- ご家族が死亡したとき

- ご家族が認知症等により、判断能力が低下したとき

- ご家族が災害により死亡または行方不明になったとき

照会制度を利用できる人

生命保険契約照会制度を利用できる人は、次の方です。

ご家族が死亡したとき

- 相続人

- 相続人の法定代理人(相続人が未成年の場合の親権者など)

- 相続人の任意代理人(相続人から委任をされた弁護士、司法書士、行政書士)

- 遺言執行者

- 遺言執行者の任意代理人(遺言執行者から委任された弁護士、司法書士、行政書士)

【必要書類】

- 照会申請する人の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカードなど)

- 法定相続情報一覧図

※法定相続情報一覧図については、こちらをご覧ください。 - 照会対象者の死亡診断書

※照会対象者とは、亡くなられた方のことです。 - 委任状(照会申請を弁護士、司法書士、行政書士に委任するとき)

- 利用料3,000円

ご家族が認知症等により、判断能力が低下したとき

- 法定代理人(法定後見人・任意後見人など)

- 本人の健常時に委任を受けた任意代理人(弁護士、司法書士、行政書士)

⇒※既に法定代理人(後見人等)が選任されている場合は請求できません。 - 3親等内の親族

- 3親等内の親族の任意代理人(弁護士、司法書士、行政書士)

【必要書類】

- 法定代理権・任意代理権等の確認書類(後見登記事項証明書等)

- 照会する人の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカードなど)

- 照会対象者の診断書(生命保険協会所定の書式)

- 本人との続柄がわかる戸籍や住民票等(3親等内の親族が照会するとき)

- 委任状(任意代理人として弁護士、司法書士、行政書士が照会するとき)

- 利用料3,000円

ご家族が災害により死亡または行方不明になったとき

- 配偶者、親、子または兄弟姉妹

- 配偶者、親、子または兄弟姉妹の法定代理人または任意代理人

災害時の場合、あらかじめ用意する必要書類はありません。費用も無料となります。

照会申請の方法

照会申請の方法は、「生命保険協会のホームページ」から申し込みをします。

申請書などの書面を郵送してもらう方法

生命保険協会のホームページの専用フォームに照会をする人の氏名や生年月日、住所などを入力し、送信をします。(引用元:一般社団法人生命保険協会HP)

申請した後、申請書類が郵送されますので、必要事項を記入して必要書類と一緒に返送をすることにより、申請が完了します。

ホームページから申請する方法

書面を郵送してもらう方法以外にも生命保険協会のホームページから申請することもできます。

まず、ホームページからユーザー登録を行います。そして、マイページから申請書をダウンロードして、必要事項を入力した後に、必要書類をスキャンしたPDFファイルやスマートフォン等で撮影した画像をアップロードします。

この方法はパソコン操作に慣れている方であればお勧めですが、入力や操作が難しいと感じる方は書面を郵送してもらう方法をお勧めします。

手続き方法の詳細は、「生命保険契約照会制度の ご利用の手引き」をご覧ください。(引用元:一般社団法人生命保険協会HP)

照会結果を受け取った後の対応

照会申請をした日から2週間程で、保険契約の有無が記載された照会結果の回答が届きます。

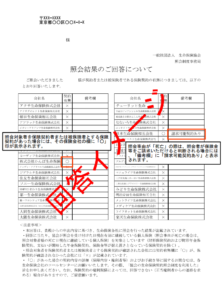

回答書のイメージ

引用元:一般社団法人生命保険協会WEBサイト

ただし、冒頭でもご説明しましたが、生命保険契約照会制度によって開示されるのは、「生命保険契約の有無」のみです。

照会結果を受け取った後は、生命保険会社へ問い合わせましょう。

まとめ

記事を最後までお読みいただき、ありがとうございました。

ここでは、亡くなったご家族が生命保険に加入しているかわからない場合の調査方法について、解説いたしました。

なお、生命保険金の請求は保険金支払事由が発生してから3年以内に請求しなければ、時効により消滅してしまいます。亡くなった方の生命保険の加入状況がわからない場合は、「生命保険契約照会制度」を利用して、なるべく早めに確認するようにしてください。

お問い合わせはこちら(お問い合わせフォーム)

山田武史司法書士事務所

〒107-0062 東京都港区南青山二丁目2番15-1319号

TEL 03-6434-0717

FAX 03-6434-0727