Archive for the ‘生前対策’ Category

実家の不動産、親が認知症になったら売れないは本当?

記事をご覧いただき、ありがとうございます。司法書士の山田です。

「親が高齢になり、一人で暮らすのは心配だから施設に入居してもらいたい」

「でも、その費用をまかなうために実家を売りたい」

そんな時に大きな壁となるのが、親が認知症を発症すると不動産の売却ができなくなる という現実です。

「まさか…」と思われる方も多いですが、これは法律上のルールです。

この記事では、なぜ売却できなくなるのか、そしてどんな事前対策があるのか司法書士の立場から解説します。

認知症になると不動産が売れない理由

不動産の売買契約を成立させるには、売主である不動産の所有者本人の意思確認 が不可欠です。

たとえば、実家が親の名義であれば、売却契約書に署名・捺印するのは親本人です。

しかし、所有者である親が認知症を発症すると、

- 契約の意味を理解できない

- 不動産を売る理由や金額について判断できない

といった状態になることが少なくありません。

この場合、「本人の意思に基づく契約」とはいえず、この状況のまま契約したとしても契約自体が無効になる可能性があります。そのため、不動産業者や司法書士、銀行も取引に応じません。

つまり、実家が売却できず、事実上“凍結”されてしまうことになります。

成年後見制度を使う場合の注意点

「それなら成年後見制度を使えばいいのでは?」と思われる方も多いでしょう。

確かに、認知症を発症した後に不動産を売却するためには、家庭裁判所に成年後見人を選任してもらう必要があります。

後見人に選ばれた人(家族や弁護士、司法書士などの専門職)が本人に代わって売却契約を行うことは可能です。

ただし、いくつか注意点があります。

- 親が居住している家を売却するには家庭裁判所の許可が必要になる

- 売却代金の使い道も「本人の生活のため」に限定される

- 相続税対策や資産の有効活用といった目的には使えない

- 後見人は毎年、家庭裁判所に収支報告を行う義務がある

つまり、成年後見制度は「本人の財産を守る制度」であり、自由度が高いわけではありません。

成年後見制度は、「成年後見について」もご覧ください。

家族信託(民事信託)という選択肢

そこで数年前から活用されているのが、「家族信託」です。

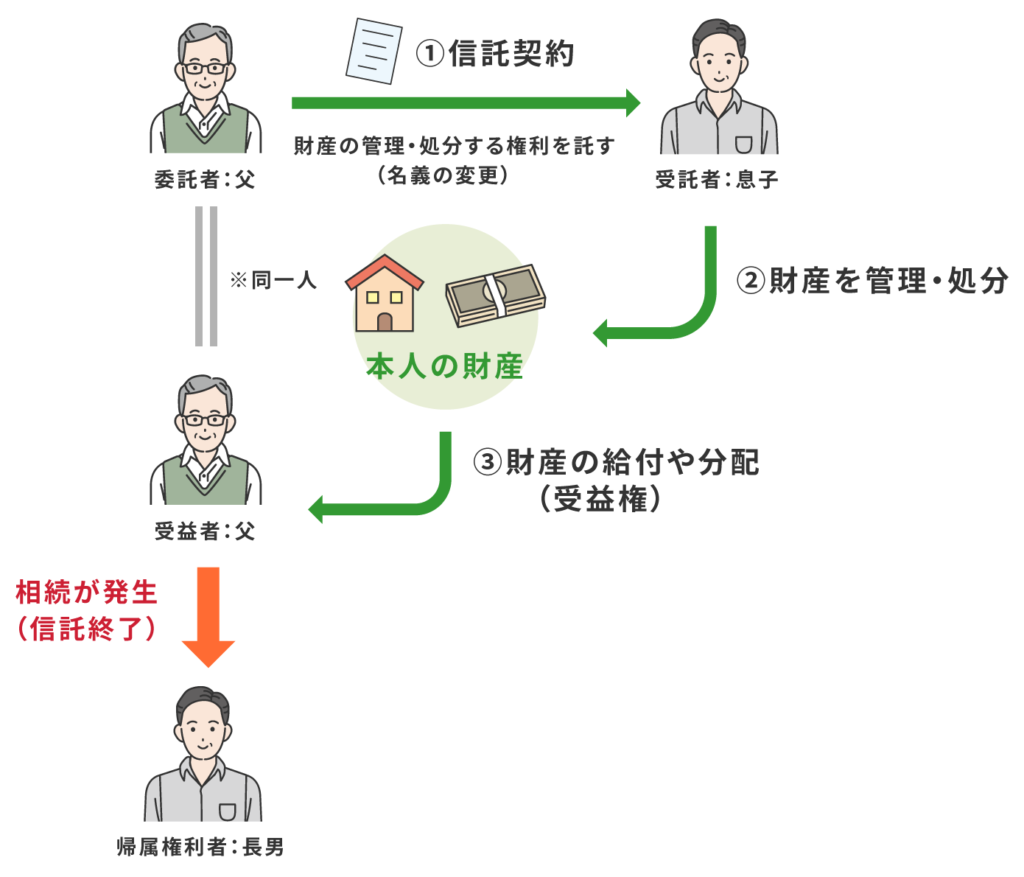

これは、親が元気なうちに「自分の財産管理を子に託す」という契約を結ぶ仕組みのことです。

信託契約を結んでおけば、将来、親が認知症を発症したとしても、子どもが代わりに実家を管理したり、売却することができます。

成年後見制度と比べると、以下のメリットがあります。

- 柔軟な財産管理ができる

- 相続税対策や資産運用にも活用できる

- 裁判所の関与がなく、家族・親族内で財産管理を完結できる

ただし、家族信託を利用する場合は、信託契約書の内容を慎重に検討して作成しないとトラブルのもとになりますので、司法書士など専門家のサポートを受けることが重要です。

家族信託(民事信託)は、「家族信託(家族のための信託)とは」もご覧ください。

空き家を防ぐために、家族で話し合おう

実家の不動産は「とりあえずそのまま」にされがちですが、親が認知症になると売却できなくなり、結果として空き家化してしまうケースが少なくありません。

空き家は固定資産税の負担や管理の手間がかかるだけでなく、将来的に相続トラブルの原因にもなります。

そうならないためには、

- 実家を将来どうするか(売却するのか、誰かが住むのか)

- 親の施設入居や介護費用はどう確保するのか

- 事前にどう対策するのか

を親が元気なうちに家族で話し合っておくことが大切です。

早めの対策が将来の安心につながる

親が認知症になった後では、不動産を売却するハードルが高くなります。

成年後見制度を使って売却することも可能ですが、制約が多く、資産活用の幅は限られます。

一方で、家族信託などを含めた事前対策を親が元気なうちに準備しておけば、将来の選択肢がぐっと広がり、家族の負担も軽くなります。

大切なのは、「まだ大丈夫」と思える今のうちに動き出すことです。

司法書士は、成年後見や家族信託を含めて具体的な対策をご提案し、ご家族に合った形での財産管理・承継をサポートできます。

実家の将来について不安を感じている方は、ぜひ司法書士にご相談ください。

当事務所からのご案内

「実家をどうするか、家族で話し合った方がいいのかな…」

「でも、何から始めればいいのか分からない」

そんなお気持ちのときこそ、当事務所にご相談ください。

当事務所でサポートできること

- 認知症に備える制度のご案内・提案・実行サポート

(家族信託・任意後見など) - 生前の準備のサポート

(遺言・家族信託など) - 相続や不動産に関するご相談

「相談したら必ず依頼しなければいけない」ことはありません。

ご相談いただくことで少しでも安心していただければと思っています。

どうぞお気軽にご連絡ください。

お電話でのご予約はこちら ⇒TEL03-6434-0717

メールでのお問い合わせはこちら ⇒ [お問い合わせフォーム]

遺言書と家族信託の違いと各制度を利用するケース

記事をご覧いただき、ありがとうございます。司法書士の山田です。

生前対策を検討されている方から、ご自身の場合、遺言書の作成と家族信託のどちらを利用した方がいいのかご質問を頂くことがあります。

遺言書は、ご自身が亡くなった後、財産の承継先をあらかじめ指定する証明書です。遺言書を作成しておくことで、相続人間で話し合いを行うことなく相続手続きを進めることができます。

一方の家族信託(民事信託)は、生前の財産管理から相続が発生した後の財産の承継先を指定できる仕組みのことです。

各制度の利用目的や活用方法は、ご本人の希望に応じて選択する必要があったり、ケースによっては併用することもあります。

今回の記事では、遺言書と家族信託の違いや各制度の活用方法について解説いたします。

遺言書とは

遺言書とは、ご自身が亡くなった後に、誰に財産を相続(承継)してもらうのか指定する証明文書のことです。

財産を所有している方が亡くなると、原則として法律に定められた相続人が財産を相続することになります。

法律に定められた相続人には、亡くなった人との続柄によって優先順位や相続分に決まりがあります。

【相続人の優先順位】

- 第1順位・・・子や孫など

- 第2順位・・・両親、祖父母など

- 第3順位・・・兄弟姉妹

※配偶者は、常に相続人になります。

【相続人の相続分】

- 配偶者2分の1、子2分の1

※子が複数いる場合は、2分の1を人数に応じて分配します。 - 配偶者3分の2、両親(祖父母)3分の1

※両親(祖父母)が複数いる場合は、3分の1を人数に応じて分配します。 - 配偶者4分の3、兄弟姉妹4分の1

※兄弟姉妹が複数いる場合は、4分の1を人数に応じて分配します。

そして、上記と異なる財産の承継先を指定ができるのが遺言書になります。

つまり、法律に規定されている相続割合と異なる指定が出来たり、相続人以外の第三者に対して財産を渡したり、寄付することができるのが遺言書になります。

詳しくは、「遺⾔書を作成しなくてはいけない理由」もご覧ください。

家族信託とは

家族信託とは、その名のとおり、ご自身の財産を「信頼できる家族」に「託す」ことをいいます。

具体的には、ご自身で財産を管理することが負担となったり、認知症などにより判断能力が低下したときに備えて、家族に財産の管理を任せておく仕組みのことをいいます。

また、財産を所有している本人が亡くなった後、家族に託している財産を誰に承継してもらうのか指定することもできます。この点は遺言書と同じです。

つまり、財産を所有している方の生前の財産管理から相続が発生したときの財産の承継先を指定できるのが家族信託になります。

詳しくは、「家族信託(家族のための信託)とは」もご覧ください。

遺言書と家族信託の違い

以下からは、より具体的に遺言書と家族信託の違いについて、解説いたします。

始める方法

遺言書は、財産を所有する方がご自身の意思に基づき、1人で作成することができます。特に、自筆証書遺言であれば、紙とペンがあれば作成することが可能です。

一方、家族信託は、財産を託す委託者と財産の管理等を託される受託者が「契約」を結ぶ必要があります。

言い換えると、遺言書はご自身1人でいつでも作成することができるのに対して、家族信託は、委託者と受託者が契約する必要があるため、お1人の意思だけでは成立しません。

家族信託は、遺言書により始める方法もあります。その場合、遺言書に受託者となる人や財産管理の目的や管理方法又は処分方法を書きます。そして、委託者が死亡したときに、家族信託が開始します。しかし、遺言書で家族信託を始める場合は、委託者の一方的な意思によるため、受託者として指定した人が遺言書にどおりに受託者に就任するとは限りません。つまり、指定された人が受託者に就任しないこともありえます。その場合、予備的な受託者を定めて置いたり、裁判所に対して受託者選任の申立てをすることができます。

ちなみに、よく誤解されがちなのが、金融機関等が商品としている「遺言信託」とは異なります。金融機関等の「遺言信託」は、遺言書を金融機関に預けて、ご本人が亡くなった後の相続手続きを金融機関が行うサービスのことです。

効力が発生する時期

遺言書と家族信託では、法的な効力が発生するタイミングが異なります。

遺言書は、遺言書を書いた本人が死亡したときに効力が生じます。つまり、財産を所有している方が亡くなった後に、遺言書で指定されている相続人等に財産が承継されます。

一方の家族信託は、原則として委託者と受託者が契約を締結した時に効力が発生します。そして、家族信託の契約を締結した後は、託された財産の名義が受託者に移転することになり、受託者が託された財産の管理や処分を行うことになります。

上述したとおり、遺言書によって家族信託を始める方法もあります。その場合、家族信託の効力が発生するタイミングも遺言書を書いた本人が亡くなった時です。

ご本人の生前に財産管理を家族に任せたい場合は、遺言書ではなく契約により家族信託を始める方法をお勧めします。

生前の財産管理を任せるのか

遺言書と家族信託の大きな違いは、財産を所有している本人の生前から家族等に財産管理を任せられるかの点です。

遺言書では、本人の生前に財産管理や処分を任せることは出来ません。なぜなら、遺言書の効力が生じるのは、本人が亡くなった時だからです。また、遺言書では財産を承継する人を指定できますが、承継した財産の管理方法や処分方法については、基本的に遺言書では指定することは出来ません。

一方の家族信託は、本人の生前に所有している財産の管理や処分を家族に任せることができます。そして、具体的な財産の管理方法や処分する時期についても指定することができます。

つまり、遺言書では本人の生前に財産管理を任せることは出来ませんが、家族信託では可能ということです。

この違いは、本人の判断能力が低下・喪失した時に生じます。

財産を所有している人が認知症等により判断能力を失った後は、本人自身で財産を管理することが事実上及び法律上できなくなります。また、本人のご家族が代わって財産を管理・処分することも認められません。

これを資産凍結状態といいます。

認知症による判断能力の低下により資産凍結状態となった場合は、成年後見制度を利用して本人に代わって財産管理を行う後見人を選任するしかありません。

成年後見制度は、本人の財産を保護するための制度であり、後見人を選任したからといって、財産を自由に管理・処分することはできず、ある程度の制限があります。

こういった認知症などの資産凍結を回避もしくは、対策する方法として家族信託は有効な方法といえます。

本人が判断能力がある内に、財産を託す人と信託契約を締結することで、本人が認知症になったとしても本人の意向に沿って家族による財産管理を続けることができます。

遺言書では、本人の生前に効果が生じない以上、認知症対策としては有効とは言えません。

ご家族の認知症に備えた対策をしたい場合は、遺言書よりも家族信託の方が有効と言えます。

2次相続以降の資産承継先を指定できるのか

家族信託と遺言書は、どちらも本人が亡くなった後の財産の承継先を指定することができます。

ただし、2次相続以降の財産の承継先の指定については、各制度に違いがあります。

2次相続以降の承継先の指定とは、例えば、父親が亡くなった後は、息子に財産を承継させて、その息子が亡くなった後は孫に相続させるよう父親本人が指定できるかです。

遺言書で指定できるのは、1次相続の承継先のみです。つまり、父親が自身が亡くなった後に、子に財産を承継させるための指定はできますが、子が亡くなった後、孫に財産を承継させることは、父親の遺言書ではできません。

この場合に、子が亡くなった後に、孫に財産を承継させたい場合には、子にも孫に財産を承継させるための遺言書を書いてもらう必要があります。もっとも遺言書は、後から撤回することができるため、子が遺言書を書いたとしても後からその遺言書を撤回して孫以外の人に財産を承継するよう遺言書を書き直すことができます。

一方の家族信託では、2次相続以降の承継先を指定することができます。

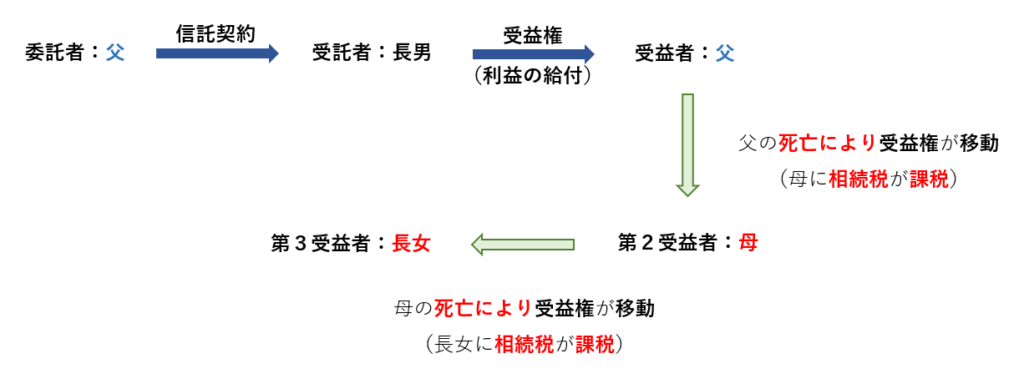

例えば、財産を所有している父親が、息子に財産の管理を託して、財産から発生する利益を当初は父親が受取り、父親が亡くなった後は妻が利益を受取り、そして母親(妻)が亡くなった後は、長男が受取るなど、資産の承継先を何世代も先も指定することができます。

この信託のことを「受益者連続型信託」といいます。

もっとも、「受益者連続型信託」によって、承継されるのは財産そのものではなく、信託財産から利益を受け取ることができる権利である受益権です。信託では、受益権を有する人が信託財産の実質的な所有者となります。

財産の利用目的を指定できるのか

遺言書は、本人が亡くなった後の財産を誰に承継してもらうのか指定することはできますが、承継した財産をどのように利用してほしいのか、若しくは承継した財産を別の誰かのために管理するよう指定することはできません。

一方の家族信託は、信託を始めるときに財産を託す人に対して、「どのような方法で」、「誰のために」、「財産を管理・処分するのか」、契約の中で指定することができます。

例えば、父親が長男に財産を信託して、当初は父親のために財産を管理・処分するよう定めておき、自身(父親)が亡くなった後は、妻のためや障害のある二男のためなど、父親自身が亡くなった後の財産の利用目的を信託契約の中で定めておくことができます。

つまり、家族信託では財産を所有している人が自身が亡くなった後の財産を、どのような利用目的で財産を管理・処分するのか指定できるということです。

各制度を利用するケース

家族信託と遺言書は、共通する点や違いもあるため、財産を所有している本人が希望する目的に応じて使い分けることが重要です。

以下は、各制度の利用するケースになります。

遺言書を利用するケース

- 自身が亡くなった後の財産の承継先だけを指定したい

- 家族に知られずに、相続対策をしたい

家族信託を利用するケース

- 認知症対策など、今の内に財産管理を家族に任せたい

- 何世代にも亘った資産の承継先を指定したい

- 自身のためだけではなく、他の家族(親族)のためにも財産を活用したい

どちらも元気な内から始めることが大切です。

記事を最後までお読みいただき、ありがとうございます。

本記事では、遺言書と家族信託の違いや各制度を利用するケースについてご紹介しました。

最近では、相続手続きのご依頼を頂いた相続人の方から、自身の相続に備えた対策についてのご相談を併せていただくことがあります。これは、相続人自身が苦労した経験や生前対策についての関心が増しているからではないでしょうか。

もっとも遺言書の作成や家族信託を利用するにも、財産を所有している本人が判断能力がある元気な内から始めることが必要になります。

あなた自身の老後や将来の相続について万全の対策をしたい方は、専門家に相談するなど、今の内から準備や手続きをすることをお勧めします。

当事務所では、遺言書の作成や家族信託の組成・導入などのサポートを承っております。

ご興味のある方は、お気軽にご相談ください。

山田武史司法書士事務所

〒107-0062 東京都港区南青山二丁目2番15-1319号

TEL 03-6434-0717 FAX 03-6434-0727

相続登記を簡単にするための事前対策

記事をご覧いただき、ありがとうございます。司法書士の山田でございます。

令和6年4月1日から相続登記が義務化されます。

ただ、相続登記が義務化されるといっても現時点で相続登記の申請が困難なケースも存在します。

この記事をご覧いただいてる方の中にも、何らかの事情で、相続登記が申請できない方もいるのではないでしょうか。

そこで、本記事では相続登記できない、もしくは相続登記の手続きが困難になるケースと相続登記の義務化がされた後の対応方法や将来、ご家族が亡くなったときに相続登記を円滑に進められるようにする対策方法についてご紹介いたします。

相続登記の申請が難しくなる代表的なケース

相続登記の申請が困難になる代表的なケースを以下に記載いたします。

相続人が誰であるか分からない

相続登記できないケースとして、代表的なのが不動産を所有していた方が何十年も前に亡くなっており、その方の戸籍を収集しても相続人が特定できないことです。

戸籍には保存期間があり、戸籍が作成された年代によっては既に記録として破棄されてしまっていることがあります。また、震災や災害などにより戸籍が消失してしまい相続人を特定するための戸籍が取得できず相続人全員を特定することもできないケースもあります。

相続人全員が特定できない限り、相続登記も申請できません。何とか相続登記を申請しようにも裁判所を介した手続きが必要になることもあるので、相続登記できない代表的ケースといえます。

相続人が判明していても所在が分からない

不動産を所有していた人の相続人が数十名になるケースもあります。そういった場合、相続人全員を調査するにも戸籍の収集が煩雑となったり、戸籍上では相続人全員を特定できたとしても戸籍や住民票上の住所地にはおらず、一部の相続人の所在が分からないケースがあります。

戸籍謄本や住民票など、相続登記をするための必要書類が揃っているとしてもその状態で相続登記をすることは危険です。

なぜなら、所在が分からない人を不動産の名義人にしてしまうと、そのままでは不動産を売却することができないためです。

不動産を売却するには、不動産の名義人本人の売却意思の確認をすることや印鑑証明書の提出が必要になるため、相続登記したとしてもその後の不動産の処分ができないので相続登記自体ができないケースといえます。

相続人同士の話し合いがまとまらない

相続人同士の意見がまとまらず、誰が不動産を相続するのか決まらないことがあります。

特に、一部の相続人が不動産よりも現金を相続したいと望んでいる場合に、亡くなった人の相続財産の割合の大部分を不動産が占めると、現金で分配するために不動産を売却するしかありません。

相続人全員が不動産を売却することに合意するのであれば、相続登記した後に不動産を売却することで解決しますが、他の相続人がその不動産に居住しているなど、直ぐに売却できないこともあります。そういった場合は、居住している相続人が他の相続人に対して、相続分に相当する代償金を支払うことで解決することもできます。ただ、代償金を算定する前提としての不動産の価格について、意見がまとまらなかったり、代償金に相当する金銭の準備できないなどの問題があり、相続登記できないことがあります。

一部の相続人の判断能力が低下して話し合いができない

高齢化社会といわれる現代では、相続人も高齢化しています。年齢に関わらず、お元気な方はいますが認知症などにより判断能力が低下・喪失されている方もいます。

判断能力が失われていると誰が不動産を相続するのか話し合いができず、遺産分割協議などの手続きを進めることができず、不動産を相続する人を決めることもできないため相続登記が出来ないケースともいえます。

もっとも遺産分割協議を行うために成年後見人を選任することもできます。ただ、一度後見人が選任されると本人(相続人)が亡くなるまで、成年後見制度の利用が続くため一般の方にとってはハードルが高いのではないでしょうか。

また、遺産分割協議をせず法定相続分どおりに相続人全員名義で相続登記をすることも考えられます。ただし、不動産を共有化することはリスクがあり、判断能力が低下した方が不動産の名義人となってしまうと不動産を売却する際に、後見人の選任が必要になるため事実上売却することも困難になります。

こういったケースの場合、相続登記することはできますが、その後の売却などを考えると相続登記自体を申請できないケースともいえます。

相続登記を簡単にするための対策方法

遺言書で不動産を相続する人を決めておく

相続登記の申請が困難になる原因は、相続人全員が特定できなかったり、相続人全員と話し合いができず、誰が不動産を相続するのか決まらないことです。

そういった場合に備えて、有効なのが遺言書を作成して不動産を相続する人をあらかじめ指定しておく方法です。

遺言書と聞くと、ネガティブな印象を持たれて抵抗感を感じる方もおられるでしょう。ただ、最近は相続登記の義務化に備えて、残されたご家族が相続登記を含めた相続手続きで困らないよう遺言書を作成される方が増えてきております。

遺言書を作成する最大のメリットは、相続が発生したときの遺産分割協議を行う必要なくなることです。つまり、前述した相続登記が困難になるケースの大部分は、遺言書を作成することで対策することができます。

あなた自身が亡くなったときに、相続人が多数となる場合や相続人同士の話し合いがまとまらない可能性があるときは、今の内から遺言書を作成して不動産を相続する人を指定しておくことが必要になります。

遺言書には、いくつか種類がありますが、代表的な作成方法について、下記の記事を参考にしてみてください。

参考記事:「知っておくべき遺言書の種類」

事前に不動産を売却して現金を相続してもらうことも

将来、相続が発生したときに、誰が不動産を相続するか話し合いがまとまらない可能性が高かったり、相続財産の大部分が不動産の場合、相続人全員で不動産を共有化することになります。

ただ、不動産を共有(複数の相続人が共同で不動産を所有)することは、将来、権利関係が複雑になるリスクがあり、不動産を処分するにも所有者全員の合意が必要になるため意見がまとまらず売却することが困難になることもあります。

そういった場合は、不動産を相続してもらうよりも事前に不動産を売却して現金化しておき、現金を相続人全員で分け合ってもらう方法が最もシンプルかつ効果的な方法なこともあります。

相続する財産が不動産でなければ、相続登記の手続きも不要になります。

先祖代々承継してきた土地や現在居住している自宅などを売却することに抵抗感を感じる方もおられることでしょう。

ただ、現金を相続してもらうことで、相続登記が不要になることはもちろんですが、金銭で分け合うことで各相続人の相続分に応じた財産の分配ができるため、相続人にとっては円満かつ円滑な相続を迎えられるため対策方法の1つとして検討してみても良いかもしれません。

相続登記が困難な場合の義務化された後の対応

相続人申告登記の申出制度を利用する

相続登記が義務化された後は、3年以内に相続登記を申請しなければなりません。

いつから3年以内であるかと言うと、既に不動産を相続した方で相続登記を申請していない方は、令和6年4月1日から3年以内になります。3年以内に相続登記を申請しなければ、10万円以下の過料が科されます。

現時点で不動産を相続した方の中には、様々な理由で相続登記を申請できない方がいらっしゃることでしょう。そして、どうしても直ぐに相続登記を申請できない方は、「相続人申告登記の申出制度」を利用することができます。

「相続人申告登記の申出」とは、相続登記の義務化に併せて、新たに新設された制度になります。誤解されやすいのが本来の相続登記とは別の制度であるということです。

本来の相続登記は、不動産の所有者が亡くなった後に、不動産の権利を相続(取得)した方が確定した後に申請する手続きのことです。

一方の「相続人申告登記の申出」とは、不動産の所有者が亡くなったことを法務局に知らせる制度のことです。この制度ができた趣旨としては、期限内に相続登記の申請ができない方に向けて、簡易に相続登記の申請義務を果たすことができるように設けられました。

相続人申告登記の申出は、遺産分割協議を行う必要もなく、一度申出をすることで相続登記の義務を果たしたことになります。

ただし、相続人申告登記の申出は、不動産の権利を相続した方を確定させる手続きではないため、相続人申告登記の申出をした後も改めて相続登記の申請が必要になることはご注意ください。

当事務所は、相続登記や遺言書の作成を一括してサポートいたします。

長年放置している相続登記は、手続き自体の難易度が高くなったり、時間や費用が掛かることがあります。相続登記が義務化された後に、慌てないよう今の内から準備することやご自身で手続きする自信がない方は、早めに登記の専門家である司法書士を頼ってください。

また、あなた自身が不動産を所有していたり、親が不動産を所有しており将来の相続に備えたい方は、遺言書の作成など、事前に対策することをお勧めします。

当事務所は司法書士事務所として、相続登記や遺言書の作成を一括してサポートしております。

お気軽にお問い合わせください。

山田武史司法書士事務所

〒107-0062 東京都港区南青山二丁目2番15-1319号

TEL 03-6434-0717 FAX 03-6434-0727

絶縁状態や縁を切った家族がいるときの相続

記事をご覧いただき、ありがとうございます。司法書士の山田でございます。

たとえ親や子、兄弟姉妹であっても家族関係に問題があり、家族と絶縁した方や長い間連絡を絶っている方もおられるのではないでしょうか。

ただ、事実上の絶縁状態にあっても法律上の血縁関係や親族関係にある方は、その家族が亡くなったときに相続人として何らかの手続きが必要になることがあります。

そこで、本記事では縁を切った家族がいる方の相続手続きや相続に備えるための対策方法をご紹介いたします。

「家族と縁を切る」ための法律上の制度はない

家族間に何らかの問題を抱えており、縁を切りたいと思ったとしても家族、親族と縁を切るための法律上の制度は存在しません。

親族間の縺れにより親子間や兄弟姉妹間でお互い連絡を絶ち、音信普通になっているケースはたくさんあります。

ただ、縁を切ったとしてもお互いに血縁関係や親族関係にある方は、親子や兄弟姉妹といった家族関係を消滅させることはできません。

もっとも自分の子だと思っていたら実は、血の繋がっていなかった子や養子縁組をした親子間であれば、裁判所を介した手続きにより、家族関係を消滅させることはできます。ですが、血の繋がった家族間である場合は、法律上の手続きでは家族の縁を切ることはできません。

縁を切っても相続権は無くならない

お互いに縁を切り、長い間連絡を取っていない場合でも親や兄弟姉妹など、ご家族が亡くなったときに、法定相続人に該当するのであれば、相続人として何らかの手続きを行う必要があります。

法定相続人とは

亡くなった人の家族・親族であれば誰でも相続人になれるわけではありません。相続人になれる人は、順位(順番)があり法律に規定されています(民法第887条~第890条)。

以下は、法定相続人の順位になります。

- 第1順位・・・子など(直系卑属)

- 第2順位・・・親など(直系尊属)

- 第3順位・・・兄弟姉妹

※亡くなった人の配偶者は、常に相続人となります。

縁を切った家族が亡くなり、自身が相続人になった

家族や親族が亡くなったときに、自身が法定相続人に該当するのであれば、亡くなった人の財産を相続することになります。

もっとも必ずしも亡くなった家族の財産を相続することを強制されるわけではありません。

亡くなった方が生前に借金をしていた可能性もあります。

お互いに連絡を絶っている場合、生前の生活状況なども分からず、亡くなった人にどのような財産が残っているか判明しないこともあります。

そして、相続人として財産を相続したくない場合は、「相続放棄」することができます。ただ、相続放棄はその意思を示すだけではなく、家庭裁判所に申立てをする必要があります。

また、相続放棄には期限があることにも注意しなければなりません。

相続放棄は、自身が相続人であることを自覚(知った)時から3か月以内に家庭裁判所へ申立てしなければなりません。

ただし、一度相続放棄をしてしまうと亡くなった人の不動産や現金なども相続できなくなります。

縁を切った家族の財産を相続したくない、もしくは関わりたくないと初めからお考えの方は、速やかに相続放棄の手続きを行うことをお勧めします。

詳しくは「相続放棄とは」もご覧ください。

相続人の中に、縁を切った家族や親族がいる

家族が亡くなったときに、縁を切った家族や親族と共に相続人になることがあります。

代表的な例としては、親が亡くなり、子が複数いる場合でその子同士(兄弟姉妹間)が絶縁状態であったり、不仲であるときです。

絶縁して長年連絡を絶っている兄弟姉妹であっても、親が亡くなったときは、お互いに相続人として共同して手続きを進める必要があります。

ここで注意が必要なのが遺産の分け方について話し合う「遺産分割協議」です。

詳しくは「遺産分割協議書の作成について」もご覧ください。

遺産分割協議は、相続人全員が参加する必要があり、長年顔を合せていない兄弟姉妹であってもお互いに話し合って遺産の分け方を決める必要があります。

もっとも直接顔を合わせて話し合う必要はありません。電話やメール、手紙などで連絡をして遺産の分け方を決めることもできます。

なお、必ずしも遺産の分け方を決める必要はなく、法律に定められた相続分どおりに、各相続人が財産を相続することもできます。ただ、実際の相続手続きでは、各種書類へ相続人全員の署名・押印が必要になり、相続人間で協力し合いながら手続きを進めることになります。

お互いに関係を断ってから長く経過しており、争うことなく穏便に手続きを進めたい方やメールや電話を含めて直接連絡を取ることも避けたい方は 司法書士に相続手続きを一括して依頼することもできます。

また、当初から財産を相続する意思がない方や相続手続きに関わりたくない方は、前述した「相続放棄」を選択することもできます。

相続放棄することで、初めから相続人ではないと取り扱われますので、遺産分割協議を含めた相続手続きに関わる必要もなくなります。

家族間で問題を抱えている方の生前対策

家族間で絶縁状態にある方や相続が発生したときに争いが起きそうな方など、何らかの問題を抱えているご家庭では、相続が発生したときに備えてあらかじめ対策しておくことが重要です。

将来の遺産分割で揉めないよう遺言書を作成しておく

親族や家族間が不仲であったり絶縁状態のときに、将来トラブルになる可能性が高いのが前述した遺産分割の場面です。

相続人同士が不仲・絶縁状態だと、お互いの連絡先も分からず話し合いが出来なかったり、連絡先が判明したとしてもお互いに遺産の分配について話し合いがまとまらないことがよくあります。

また、親子間で不仲の場合は、特定の相続人(子)になるべく多くの財産を残したいとお考えの方もいるのではないでしょうか。

そういった将来発生する相続に備える対策としてお勧めなのが、「遺言書」です。

遺言書とは、自身が亡くなった後の財産の承継先をあらかじめ指定しておく証明書のことです。遺言書を作成することで、相続が発生した後の遺産分割が不要になります。

遺言書と聞くと、何かと身構えがちですが現時点で家族間に問題を抱えている方は、相続トラブルを予防するための保険として遺言書を作成することをお勧めします。

遺言書を作成する際に注意したいのが、特定の相続人に偏って財産を相続させる内容の場合、他の相続人の遺留分を侵害する可能性があるということです。

遺留分とは、一定の相続人に保証された最低限の相続分のことです。この遺留分は遺言書の内容に優先します。例えば、自身には子である長男と次男の2名いるとします。そして、遺言書により自身が亡くなった後、全ての遺産を次男に相続させるとしても長男は次男に対して自身の遺留分に相当する金銭の支払いを請求できます。

つまり、遺言書を作成したとしても、それが原因で相続トラブルになることがあるということです。特定の相続人に財産を相続させたいと望んでいるとしても他の相続人が有する遺留分を侵害していないか遺言書を作成する際には慎重に検討する必要があります。

※遺留分について詳しくは、「遺留分とは」をご覧ください。

遺産を分けやすくするために、現金を残すようにする

遺産分割で揉めやすいのが、相続人の中で、「誰が」「どの遺産(財産)」を「どのぐらい相続」するかです。残された遺産が現金であれば、各相続人の相続分に応じて公平な遺産の分配が可能になるかもしれません。ただ、遺産の中に不動産が含まれている場合は、注意が必要になります。

不動産の相続は、不動産自体を物理的に分割して各相続人に分配することはできません。したがって、不動産の所有権という権利を相続人間で分け合うことになります。もっとも不動産の所有権を各相続人の相続分に応じて、相続することはもちろん可能です。つまり、不動産を共同で所有するということです。

ただし、不動産の共有は慎重になる必要があります。例えば、不動産を複数の相続人で共同で相続した後に、不動産を売却する場合は相続人全員の合意が必要になります。ただ、相続人間で仲が良くなかったり、絶縁状態にある場合は、売却するための意見がまとまらない可能性が高く、そのまま放置されてしまうケースも多くあります。

また、遺言書により特定の相続人が不動産を相続するとしても他の相続人から「遺留分」を請求されてしまうと現金で支払う必要があるため、不動産を取得した相続人は遺留分に相当する費用を用意しなければなりません。不動産を売却することで現金は用意できますが、その相続人が居住している不動産であれば、売却することも難しいかもしれません。

相続に備えて、相続人間で遺産の分け方で揉めないよう不動産以外にも現金を遺産として残すなどの準備や生命保険などを活用した対策をすることも必要になります。

まとめ

記事を最後までお読みいただき、ありがとうございます。

現在、家族間で絶縁状態にある方や家族同士の仲が良くないご家庭の場合、相続が発生した際にトラブルになる可能性があります。

また、家族間が良好であっても相続をきっかけに揉めてしまうご家庭も存在します。

揉める原因の多くは、遺産を相続する割合ではなく、お互いの感情的な部分で対立していることが多い印象にあります。

家族間で対立している原因が感情的な部分であれば解決することは難しいかもしれません。もっとも相続が発生したときに揉めないよう遺言書を作成する等して法律上の紛争を予防するための対策はできます。

家族間の仲が良くなかったり、相続が発生したときにトラブルになる可能性のある方は、どういった対策が必要なのか、今の内から司法書士などの専門家に相談してみてください。

当事務所では、遺言書の作成や相続発生後の相続登記、相続放棄などを含めた手続きを一括して代行しております。

お気軽にお問い合わせください。

お問い合わせはこちら(お問い合わせフォーム)

山田武史司法書士事務所

〒107-0062 東京都港区南青山二丁目2番15-1319号

TEL 03-6434-0717

FAX 03-6434-0727

受益者代理人とは?家族信託における役割について

記事をご覧いただき、ありがとうございます。港区の司法書士の山田武史です。

家族信託とは、委託者が信頼できる人を受託者として財産を託し、財産を託された受託者が受益者のために財産管理を行う仕組みのことです。

そして、受託者の財産管理が適切に行われているのか監督できるよう、受益者の保護を目的に選任されるのが受益者代理人です。

本記事では、家族信託における受益者代理人の役割について解説いたします。

受益者代理人とは

家族信託では、信託された財産に対する権利や利益は受益者が有します。具体的には、受託者による財産管理業務を監督、指示などを行って信託に関する意思決定を受益者が行います。

そして、受益者代理人は、受益者に代わって、これらの権限を行使する人のことをいいます。

信託法上では、受益者代理人には、その代理する受益者のために、当該受益者の権利(損失てん補責任等の免除を除く)に関する一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限を有する者とされています(信託法第139条)。

具体的には、受託者から受益者に毎月分配されるべき金銭などの給付請求や受領など、受益者自身が本来行使する権限を受益者代理人が代わりに行うことができます。

受益者代理人の役割

家族信託を利用する目的の多くは、認知症対策など資産凍結を予防するためです。

認知症対策のために家族信託を開始するときは、財産の所有者である本人の資産凍結を予防するために、本人を委託者かつ受益者とする自益信託として、本人のために家族が受託者となって財産管理を行います。

もっとも家族信託を開始した後、受益者自身が認知症や病気により、受益者としての権利を行使することができなくなった場合、信託事務が円滑に進まなかったり、受益者保護の必要性が生じます。

そこで、受益者自身が権利を行使できなくなった場合に備えて、代わりに権利を行使する受益者代理人を置くことが必要になります。

受益者代理人になれる人

未成年者及びその信託の受託者は、受益者代理人にはなれません。その信託の受託者とは、例えば親を委託者として長男を受託者とした信託では、受託者である長男は、受益者代理人にはなれません。

一方それ以外の人であれば、個人や法人を問わず、特別な資格も必要なく受益者代理人になれます。

つまり、受託者に就任した家族以外の親族や家族が受益者代理人になることもできますし、司法書士や弁護士などの専門家を受益者代理人に選任することもできます。

受益者代理人を選任する方法

受益者代理人を選任するには、信託契約書の中で直接指定するか、受益者代理人を選任できる旨を記載する必要があります。

信託契約書の中でこれらの記載がなければ、受益者代理人を選任することはできません。

家族信託を始めるときに、受益者代理人として適切な人物がいなければ、受益者代理人を選任できる旨だけでも信託契約書に定めておくようにしましょう。

受益者代理人が選任されると、その時点で受託者を監督する権利及び信託行為において定めた権利を除き、受益者自身で権利を行使することができなくなります。言い換えると受益者としての権利に制限がかかることになります。

したがって、受益者が元気な内は、受益者自身で権利を行使してもらい、「受益者が認知症と診断されたとき」や「受益者に後見の審判が開始されたとき」など、条件を付けて受益者代理人が選任されるよう信託契約書の内容を工夫する必要があります。

まとめ

記事を最後までお読みいただき、ありがとうございます。

受益者代理人とは、受益者に代わって受託者を監督したり、金銭の給付など受益権を請求する人になります。

家族信託を開始するときは、始めから受益者代理人を選任することはなく、信託契約書に受益者を選任できる旨を規定しておくことが多いです。もっとも障害のある子や既に認知症の配偶者を受益者とする場合は、受益者代理人が代わりに権限を行使できるよう、始めから受益者代理人を選任するケースもあります。

受益代理人を置く場合は、信託をする目的により受益者代理人を始めから置くのか、それとも一定の条件のもと選任するなど、信託契約を作成する段階から慎重に検討することが必要になります。

お問い合わせはこちら(お問い合わせフォーム)

山田武史司法書士事務所

〒107-0062 東京都港区南青山二丁目2番15-1319号

TEL 03-6434-0717

FAX 03-6434-0727

家族信託の開始から終了するまでの税金と課税関係

記事をご覧いただき、ありがとうございます。港区の司法書士の山田でございます。

家族信託をしたときに、税金が課税される場面としては、「家族信託を開始したとき」、「家族信託をしている間」、「家族信託が終了したとき」になります。

本記事では、家族信託を利用したときに、「どの時点で」、「誰に」、「どのような税金」が課税されるのか、家族信託を開始したときから終了するまでの税金の基本的な課税関係についてご説明いたします。

なお、具体的に課税される税額など詳細については、専門家である税理士の方にご相談ください。

家族信託と税金の課税関係

家族信託では、原則として受益者に税金が課税される

始めにご説明するのが、信託に関わらず税金の課税される仕組みの考え方です。税務上は財産から発生する利益を受け取る人に対して、税金が課税されます(実質所得者課税の原則)。

例えば、現金や不動産を贈与(譲渡)したときは、財産を譲り受けた人(受贈者)に贈与税という税金が課税されます。これは、贈与により財産を譲り受けた人が無償で財産を譲り受けることに利益があるからです。

これを家族信託に当てはめると、信託した財産の所有権は、受託者に移転することになり、財産の名義も受託者に変更されます。

受託者が財産を取得するので、受託者に贈与税が課税されるようにも見えますが、税務上は、受託者ではなく、「受益者(じゅえきしゃ)」に、贈与税が課税されます。

なぜ、受益者に贈与税が課税されるのかというと、家族信託に登場する人物とその役割から理解することができます。信託では、財産の名義が受託者に移るといっても、財産から発生する利益や価値は、受益者が受け取ることになるからです。

家族信託の登場人物と役割

- 委託者・・・財産を託す人

- 受託者・・・財産を信託の目的に従って管理する人

- 受益者・・・財産から発生する利益を受け取る人

したがって、家族信託では、実際に財産から発生する利益を受け取る受益者に課税関係が生じるのが原則となります。

自益信託と他益信託について

信託には、「財産を託す=委託者(財産の所有者)」、「財産を管理する=受託者」、「財産から発生する利益を受け取る=受益者」の3者が関わることになります。

そして、信託契約の内容により、委託者が受益者を兼ねることもできます。委託者と受益者が同一人物の信託を「自益信託(じえきしんたく)」といい、委託者と受益者が別人物の信託を「他益信託(たえきしんたく)」といいます。

先にも述べたとおり、家族信託では、受益者に贈与税などの税金が課税されるのが原則となります。

ただし、信託を開始したときから受益者に贈与税が課税されるのは、委託者と受益者が別の人物(他益信託)だった場合です。反対に、信託する当初から委託者と受益者が同一人物(自益信託)であれば、信託する前後で財産から発生する利益を受け取る人(委託者=受益者)に変更はないため、受益者(兼委託者)に贈与税は課税されません。

自益信託と他益信託

- 自益信託・・・「委託者」と「受益者」が同一人物⇒贈与税が課税されない

例)委託者父、受託者子、受益者父⇒父には贈与税は課税されません。 - 他益信託・・・「委託者」と「受益者」が別の人物⇒贈与税が受益者に課税される

例)委託者父、受託者子、受益者母⇒母に贈与税が課税されます。

家族信託の多くは、受益者に贈与税が課税されないよう当初は自益信託(委託者=受益者)として信託を設計しますので、信託を開始したときから贈与税が課税されることはありません。

家族信託を開始するときの税金

贈与税

先にも述べたとおり、家族信託を開始すると委託者から受益者に、経済的利益が移転した(贈与)とみなされて、受益者に贈与税が課税されます。ただし、贈与税が課税されるのは、委託者と受益者が別の人物である他益信託の場合です。

反対に、委託者と受益者が同じ人物である自益信託であれば、家族信託をする前と実質的な権利や財産から発生する利益を受ける人に変更はないので、受益者に贈与税は課税されません。

- 自益信託・・・贈与税は非課税

- 他益信託・・・受益者に贈与税が課税

登録免許税(不動産を信託した場合)

不動産を信託したときは、委託者から受託者へと不動産の名義を変更するために所有権移転及び信託の登記を法務局に申請します。その登記を申請する際に、納付する税金を登録免許税といいます。

以下は、その登録免許税の税率になります。

- 土地を信託するとき・・・固定資産評価額×0.3%(令和8年8月31日まで)

- 建物を信託するとき・・・固定資産評価額×0.4%

※固定資産評価額とは、固定資産評価証明書に記載されている評価額のことです。

不動産取得税

原則として、不動産の所有権が移転すると、その所有権を取得した者に対して不動産取得税が課税されます。

ただ、信託の場合は、不動産の所有権を取得する受託者(受益者も含め)に不動産取得税は、課税されません(非課税)。

これは、不動産の所有権を受託者に移転するのは、信託財産として管理するための形式的な移転に留まるため不動産取得税は非課税ということになります(地方税法第73条の7第3号)。

家族信託をしている間の税金

所得税・住民税

家族信託の期間中に、信託財産から発生した利益に対して、所得税・住民税が課税されます。

そして、信託期間中に、所得税・住民税が課税される人は財産から発生する利益を受け取る受益者になります。

例えば、賃貸アパートなど収益不動産を信託財産とした場合に、毎月の賃料収入を受け取るのは受益者です。したがって、所得税・住民税が課税されるのは、受益者です。

※受託者に、所得税・住民税(信託報酬を得た場合を除き)は課税されません。

固定資産税

固定資産税(固定資産税・都市計画税)とは、不動産の所有者(名義人)に、毎年課税される税金のことです。

固定資産税は、毎年1月1日現在の固定資産課税台帳(市町村長が作成した不動産の所有者名簿のようなもの)に、登録された人が納税義務者になります。

そのため、不動産を信託した場合は不動産の名義人は受託者になるため、固定資産税が課税されるのも受託者になります。

ただし、固定資産税の支払いなど、不動産を管理するために必要となる費用については、信託された現金から受託者が支払いに充てることができます。

贈与税(受益権を贈与したとき)

先にも述べたとおり、受益者は、信託期間中に信託財産から生じる利益を受け取ることができます。この利益を受け取る権利の総称を「受益権」と呼びます。信託期間中に、この「受益権を贈与する」と受益権を譲り受けた人(新受益者)に贈与税が課税されます。

譲渡所得税(受益権を売却したとき)

信託期間中に、受益者が対価を得て、前述した「受益権」を第三者に売却した場合には、売却した側の受益者(旧受益者)に対して譲渡所得税が課税されます。

上記以外にも譲渡所得税が課税されるケースがあります。

それは、「受託者」が「信託財産そのものを売却」して、利益(譲渡益)が発生したときです。その場合にも受益者に譲渡所得税が課税されることになります。

例えば、親が所有する自宅不動産を親自身を受益者として、子に信託した後に、親の介護費や施設への入居費用の支払いのために、受託者である子が信託財産である自宅を売却することで、売却代金に利益が発生するのであれば受益者である親に対して譲渡所得税が課税されることになります。

相続税(受益権を相続した)

家族信託をしている期間中に、受益者が死亡した場合には、信託契約の定めに従い、信託を終了するか新たに受益者となる人のために、信託を継続することになります。

信託契約書に、当初の受益者が死亡した後、新たに受益者となる人の指定があり、信託を終了せずに継続する信託の仕組みのことを「受益者連続型信託」と呼びます。

受益者連続型信託では、当初受益者(第1受益者)が死亡したとしても信託が終了することなく、新たに指定された受益者(第2受益者)が受益権を取得することになります。

このときに、税務上は、当初受益者から新受益者に、受益権の遺贈(相続)があったものとして新受益者に相続税が課税されます。以降も次の受益者について指定があるときは、受益権を取得した人に相続税が課税されることになります。

【受益者連続型信託と相続税の課税関係】

登録免許税(不動産を信託している間に受益者を変更したとき)

不動産を信託している期間中に、受益権の贈与・売買・相続(受益者が死亡しても信託を継続するとき)があったときは、不動産の登記簿に記載されている信託目録の受益者を変更するために法務局に登記を申請します。

以下は、その登記を申請する際に納付する登録免許税になります。

- 受益者を変更したとき・・・信託している不動産の個数×1,000円

家族信託が終了したときの税金

家族信託が終了すると、信託を終了したときの受託者(清算受託者)が清算事務(債権の回収や債務の返済など)を行い、残余財産(残った信託財産)を信託契約等で指定された「帰属権利者(残余財産を取得する人)」に引き渡す手続きを行います。

そして、信託が終了したときに課税される税金については、残余財産を誰が取得するかによって、課税の有無や課税される税金の種類が異なります。

つまりは、どのような原因で帰属権利者が残余財産を取得するのかがポイントになります。

以下からは、信託が終了したときのケースに分けてご説明いたします。

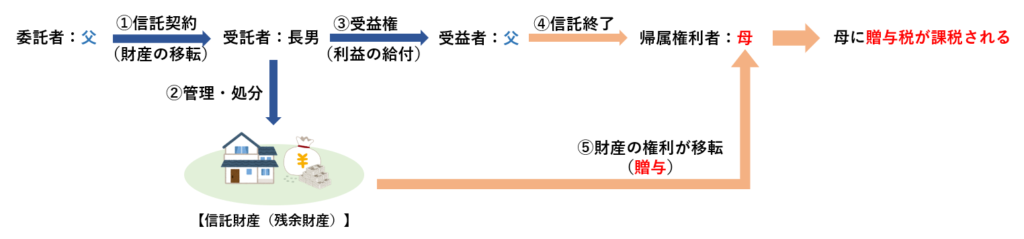

ケース①受益者の生存中に信託が終了して、受益者以外の人が残余財産を取得する

贈与税

例えば、受益者である父が生存中に、信託契約や信託法に定める終了事由の発生により、家族信託を終了したとします。このときに信託契約書に、受益者である父ではなく、母を残余財産の帰属権利者に指定していた場合は母に贈与税が課税されます。

つまりは、母が帰属権利者として残余財産を受け取ることで財産の経済的な価値や権利も父から母に移ることになります。税務上は、これを父から母への生前贈与とみなして贈与税が課税されるということです。

登録免許税(不動産を信託している場合)

不動産を信託している場合には、信託終了に伴い、不動産の名義を受託者から帰属権利者に変更するために、所有権移転と信託登記の抹消登記を法務局に申請します。

その登記申請の際に納付する登録免許税は、以下のとおりです。

- 所有権移転分・・・固定資産評価額×2%

- 信託登記抹消分・・・信託している不動産の個数×1,000円

不動産取得税(不動産を信託していた場合)

家族信託を終了した後に、残余財産である不動産を委託者兼受益者以外の人が帰属権利者として取得する場合には、その帰属権利者に不動産取得税が課税されます。

これは信託終了に伴い、帰属権利者が不動産の実質的な権利(所有権)を取得することになります。したがって、不動産を取得した帰属権利者に不動産取得税が課税されることになります。

ケース①では、帰属権利者である母に不動産取得税が課税されます。

ケース②受益者の生存中に信託が終了して、受益者が残余財産を受け取る

ケース①と同様に、受益者である父が生存中に家族信託を終了したとします。

ただし、信託が終了した後の残余財産を受け取るのが受益者である父の場合には、贈与税や不動産を取得したときの不動産取得税は課税されません。

これは、信託を開始したときの委託者兼受益者と信託が終了した後に残余財産を受け取る人が同一人物であるため、財産の経済的な価値や権利の移転(父⇒父)が伴わず、贈与税や不動産取得税が非課税になります。

例えば、信託を開始したときは、父が委託者兼受益者となる自益信託であっても信託している間に、一度父から母に受益権が移転されて、その後に母から父に受益権を移転(戻した)した場合に、父が信託終了後に不動産(残余財産)を取得したとしても不動産取得税が課税されることになります。

これは、「信託の効力(開始)が生じたときから引き続き委託者のみが信託財産の元本の受益者である信託」の要件を満たさなくなるため、不動産取得税が課税されるということです。(地方税法73条の7第4号)

登録免許税(不動産を信託していた場合)

ケース①と同じく信託終了に伴い、不動産の名義を受託者から帰属権利者に変更するための登記を法務局に申請します。

ただし、信託開始から継続して委託者兼受益者である人が不動産(残余財産)を受け取るのであれば、信託する前の所有者に不動産の名義を戻すだけなので所有権移転分は非課税になります。

ケース②では、信託開始から終了するまで、父が委託者兼受益者です。したがって、父が残余財産である不動産を取得するので、所有権移転分の登録免許税は非課税となります(登録免許税法第7条1項2号)。

- 所有権移転分・・・非課税(登録免許税法第7条1項2号)

- 信託登記抹消分・・・信託している不動産の個数×1,000円

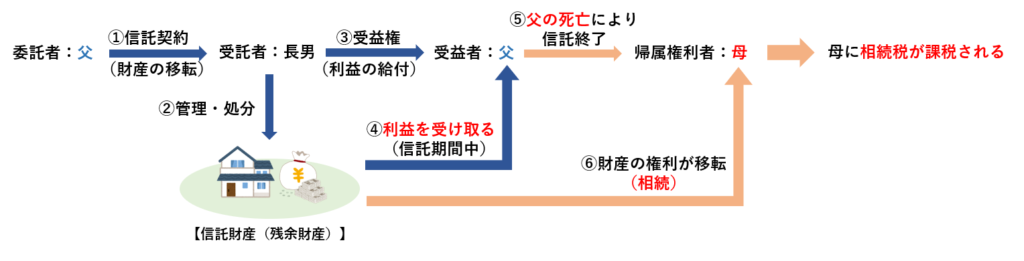

ケース③受益者の死亡により、信託が終了したとき

相続税

ケース①と②とは異なり、受益者である父が死亡したことにより家族信託が終了したとします。

この場合に、信託契約書に帰属権利者として母を指定していた場合は、母に相続税が課税されます。これは、父の死亡により母が残余財産を取得することを父から母への相続(又は遺贈)があったとみなして、税務上は相続税が課税されることになります。

登録免許税(不動産を信託していた場合)

信託終了に伴い、不動産の名義を受託者(長男)から帰属権利者(母)に変更するために、所有権移転と信託登記の抹消登記を法務局に申請します。

ただし、ケース①とは異なり、ケース③では所有権移転分の登録免許税について、2%⇒0.4%に税率が軽減されます。

ケース③では、委託者兼受益者である父が死亡したことで信託が終了し、父の相続人である母(配偶者)が帰属権利者として不動産(残余財産)を取得することを父から母への相続と同視できるため登録免許税が0.4%に軽減されます。※通常の相続登記と同じ税率になります。

- 所有権移転分・・・固定資産評価額×0.4%(登録免許税法第7条2項)

- 信託登記抹消分・・・信託している不動産の個数×1,000円

不動産取得税(不動産を信託していた場合)

委託者兼受益者が死亡したことにより、その相続人が帰属権利者として残余財産である不動産を取得する場合には、不動産取得税は非課税になります。

これは、通常の相続により不動産を相続した場合には、不動産取得税が非課税になることと同様に、信託においても委託者兼受益者が死亡した後に、その相続人等が帰属権利者として不動産(残余財産)を取得する場合には、不動産取得税は課税されません(地方税法第73条の7第4号)。

ケース③では、委託者兼受益者である父が死亡することで信託が終了し、父の相続人である母(被相続人の配偶者)が帰属権利者として不動産(残余財産)を取得するのであれば、実質的には、父から母への相続と同視できるため母に不動産取得税は課税されません。

- 信託開始から終了まで「自益信託(委託者兼受益者)」を継続していること

信託を開始してから受益者が死亡して信託が終了するまでの間、継続して委託者と受益者が同一人物であることが必要になります。 - 「委託者の相続人」が不動産(残余財産)を取得すること

委託者の相続人が帰属権利者として不動産(残余財産)を取得することが必要になります。この相続人とは、民法に規定する法定相続人のことを指します。

ケース③では、帰属権利者となる母は、委託者である父の配偶者(法定相続人)に該当することになりますので、この要件を満たすことになります。

一方、父が亡くなった時に法定相続人に該当しない人が帰属権利者として不動産を取得する場合は、この要件を満たさないことになり、不動産取得税が課税されることになります。

家族信託をしても課税される税金は変わらない

家族信託をすることで、課税される税金(登録免許税を除く)が増えたり、減ったりすることはありません。

収益不動産から収益を得れば所得税がかかりますし、財産を贈与すれば贈与税、相続が発生すると相続税がかかることは、家族信託をしたとしても変わりません。

家族信託では信託された財産の所有権は受託者に移りますが、信託財産から発生する利益を受け取るのは受益者です。したがって、各種の税金が課税される人は受益者であり、課税対象になる財産は「受益権」となります。

もっとも、実際に家族信託を開始する際は、元の所有者である委託者と受益者が同一人物であることが多いため、課税される人の呼称は変わりますが、実際に税金が課税される人は家族信託をする前後で変更はありません。(※固定資産税等は除き)

まとめ

記事を最後までお読みいただき、ありがとうございます。

家族信託にかかる税金の多くは、家族信託をせずとも課税される税金になります。ただし、家族信託をしない場合と比べると複雑に感じる方もいらっしゃるかもしれません。

家族信託における課税関係については、信託をすることにより誰が利益を得るのかを考えてみると理解しやすくなります。

ただし、家族信託を利用する目的を誤ってしまうと予期しない税金が課税されることもあるので、家族信託を検討されている方は、専門家の支援を受けながら手続きを進めてみてください。

お問い合わせはこちら(お問い合わせフォーム)

山田武史司法書士事務所

〒107-0062 東京都港区南青山二丁目2番15-1319号

TEL 03-6434-0717

FAX 03-6434-0727

家族信託を開始した後の手続き

記事をご覧いただき、ありがとうございます。港区の司法書士の山田です。

家族信託を開始した後は、託された財産の名義を委託者から受託者に変更するための手続きを行うことになります。

その他にも家族信託を開始した後に、各種必要になる手続きがあります。

本記事では、家族信託契約を締結(開始)した後に、必要になる手続きについてご紹介いたします。

家族信託を開始した後に行う手続き

銀行口座の開設

現金や定期的な出入金が伴うアパートなどの収益不動産を信託した場合は、受託者が現金を管理するための信託専用の銀行口座を開設する必要があります。

これは、受託者が託された財産を管理・処分するための権限を示すためでもあり、かつ財産を管理する受託者自身が元々所有していた財産(固有財産)と託された財産を明確に分けて管理するためでもあります。

実務上は、開設する口座について、「信託口口座(しんたくぐちこうざ)」を開設することが推奨されています。信託口口座とは、信託財産を管理するための信託専用の銀行口座のことです。

通常の預金口座と異なるのは、口座の名義が「例)委託者〇〇受託者△△信託口」と記載されて、口座にある預金が信託財産として管理されていることが明確になることです。

信託契約書を締結した後は、金融機関にて信託口口座を開設するようにしましょう。

信託口口座について、詳しくは下記の記事をご覧ください。

預金を受託者の管理口座(信託口口座)に移動する

委託者の預金(現金)を信託した場合は、委託者の口座にある預金を受託者が管理する口座へ移動(振込)する必要があります。

間違いやすいのが、委託者の預金(現金)を信託するときに、委託者名義の預金口座(番号)をそのまま信託契約書に記載して、口座名義を委託者から受託者に変更するというものです。そもそも預金は、法律上、「預貯金債権」として取り扱われており、通常は金融機関が定める約款で口座の譲渡が禁止されています。

つまり、信託契約書に委託者の口座番号を信託財産として記載したとしても口座名義人を受託者に変更することは出来ません。

委託者の預金(現金)を信託する場合には、信託契約書に「現金 金〇〇万円」と記載して、信託契約を結んだ後に、委託者と受託者が銀行窓口に出向き、委託者の預金を受託者が管理する「信託口口座」に、移動することになります。

不動産を信託した場合は登記を申請する

不動産を信託したときは、その不動産の名義を受託者に変更するために信託登記(所有権移転及び信託)を管轄の法務局に申請します。

信託登記が完了すると、登記簿の所有者名義が受託者に変更されますが、それと併せて「信託の目的」、「財産の管理方法(受託者の権限)」、「委託者・受託者・受益者の住所・氏名」等が記載された「信託目録」が不動産の登記簿に記載されます。

これは、信託された不動産が受託者の固有財産ではなく、信託により受託者が管理していることを第三者にも示す(主張する)ためでもあります。

信託登記は、通常の登記内容と比べて、特殊な部分があり専門的な知識が要求されます。不動産を信託した方は、登記の専門家である司法書士に相談して手続きをすることをお勧めします。

固定資産税の支払いや各種保険契約者の変更

不動産を信託した場合には、信託登記以外にも必要になる手続きがあります。

まず、毎年の固都税(不動産の固定資産税・都市計画税)支払いについては、受託者が引き継ぎます。

また、信託した不動産の水道光熱費など、毎月かかる費用についても受託者が負担することになります。ただし、税金等を支払うための資金については、不動産を信託するときに現金を一緒に信託することで、信託された現金から受託者が支払いに充てることができます。

これらの費用を自動引き落としにしている場合には、引き落とし先の口座を受託者の管理する口座に変更する必要もあります。さらに、不動産に付保している各種保険(火災保険、地震保険等)の被保険者の名義も受託者へ変更することになります。

アパートなどの収益不動産を信託した場合

アパートなどの収益不動産を信託した場合には、登記申請や各種保険契約の変更に加えて必要になる手続きがあります。

収益不動産を信託財産とした場合には、信託する前に委託者(本人)が有していた賃貸人としての地位や権利義務を受託者が引き継ぐことになります。

この場合、受託者は賃借人と改めて賃貸借契約を結ぶ必要はありませんが、下記の2点に留意する必要があります。

家賃の振込先口座を受託者が管理する口座(信託口口座)に変更する

収益不動産から発生する毎月の家賃収入は、信託財産として受託者が管理することになります。したがって、家賃の振込先口座についても受託者が管理する口座に振り込んでもらうよう自主管理(直接不動産の管理)をしている場合には、賃借人に対して「家賃の振込先変更通知」をします。

一方、不動産の管理を管理会社に委託している場合には、今後は受託者が管理する口座に振り込んでもらえるように、管理会社に振込先口座の変更通知(連絡)をする必要があります。

この手続きを怠ると信託した後も委託者(本人)の口座に家賃が振り込まれることになり、委託者の口座にある預金(家賃収入)は、受託者の管理権限が及びませんので、将来委託者が認知症等により、口座凍結されてしまうと修繕費や敷金返還等の支払いに必要な資金を口座から下ろすことができなくなります。

敷金・保証金の返還について

賃貸人の地位や権利義務が委託者から受託者に移転することに伴い、当初賃借人から預かっていた敷金や保証金についての返還義務も受託者が引き継ぐことになります。

収益不動産を信託する場合には、信託する時点において賃借人から預けられている敷金・保証金を計算して、その相当額以上の現金を信託財産として設定して、受託者名義の信託口口座に移動することが必要になります。

未上場株式を信託した(株主名簿の名義変更)

会社を所有・経営されている方で自社株式などを信託した場合には、その株式が信託された財産であることを示すために、株主名簿の名義を受託者に変更することが必要になります。株主名簿の名義を変更することで、当該株式が信託された財産(株式)であることを示すことになります。

この株主名簿の変更手続きをしなければ、株式を発行している会社だけではなく、対外的にも株式が信託されていることを主張することができません。

通常は、株式を発行している会社ごとに株式を譲渡(信託)したときの手続きが定款に規定されていますので、株式の譲渡承認決議(株主総会または取締役会による承認)など、会社ごとに所定の手続きを行います。

株主名簿を整備・保管をしていなかった会社でも、株式を信託したことをきっかけに、株主名簿を作成することが必要になります。

受託者による帳簿作成・保管・報告

家族信託を開始した後、受託者は信託財産の管理を記録するための帳簿を作成しなければなりません。具体的に作成する帳簿については、信託財産の状況等を明らかにする書類であれば良く、仕訳帳や総勘定元帳などの作成が義務付けられているわけではありません。

信託した財産が収益が発生しない自宅や預金のみであれば、記帳した銀行通帳に支払った内容などを記入して、それに応じた領収書などを一緒に保管することで足ります。

ただし、毎月収支が発生する収益不動産などを信託した場合には、一般的な会計帳簿に即して作成することも必要になります。また、受託者は、帳簿を作成した日から10年間(又は信託の清算結了をした日まで)は、帳簿を保存しなければいけません。

その他にも受託者は、毎年1回、一定の時期に、貸借対照表、損益計算書や財産開示資料を作成して受益者に報告しなければなりません。財産状況開示資料については、決まったものがあるわけではなく、年間の収入と支出の内訳が明らかにされていれば足りるとされています。

もっとも信託財産から利益を受ける受益者は、受託者に対して帳簿や貸借対照表、損益計算書、財産開示資料、信託事務の処理に関する書類(信託財産を処分したときの契約書など)の閲覧・謄写を請求することができます。

帳簿や財産状況開示資料については、信託した財産の種類や規模に応じて作成する書類が異なります。信託する財産によっては、具体的にどういった書類を作成したら良いのか、あらかじめ税理士などの専門家に相談することをお勧めいたします。

税務署への届出

家族信託を開始した後は、以下に記載する4つの場面で税務署に届出をすることが必要になります。

家族信託を開始したとき

家族信託を開始した後に受託者は、信託契約を締結した月の翌月末までに、「信託に関する受益者別調書」と「信託に関する受益者別調書合計表」を税務署に提出する必要があります。

「信託に関する受益者別調書」と「信託に関する受益者別調書合計表」とは、信託に関係する人(委託者・受託者・受益者)や信託財産の種類・所在場所・財産の価額等を記載した報告書のような書類です。

- 「提出書類」

⇒信託に関する受益者別調書、信託に関する受益者別調書合計表 - 「提出する人」

⇒受託者 - 「提出先」

⇒受託者の住所等の所在地を管轄する税務署 - 「提出時期」

⇒信託契約を締結した月の翌月末まで

- 委託者と受益者が同一人(自益信託)

- 受益者別に計算した信託財産の相続税評価額が50万円以下

実務上は、家族信託を始めるときに委託者と受益者が同一人である「自益信託(じえきしんたく)」として信託を設定しますので、多くのケースでは信託開始時の税務署への届出義務は免除されています。

信託期間中に、毎年1回は提出する書類

信託期間中、受託者は、毎年1月31日までに「信託の計算書」及び「信託の計算書合計表」を受託者の住所地を管轄する税務署に提出する必要があります。

「信託の計算書」・「信託の計算書合計表」とは、信託財産の状況(資産、負債、収益、費用、受託者の報酬額等など)を記載した書類になります。

- 「提出書類」

⇒信託の計算書、信託の計算書合計表 - 「提出する人」

⇒受託者 - 「提出先」

⇒受託者の住所等の所在地を管轄する税務署 - 「提出時期」

⇒毎年1月31日まで

- 1年間の信託財産に係る収益の合計額が3万円以下(信託している期間が1年未満の場合には1万5千円以下)の場合

※収益の合計額が3万円以下でも提出が必要なケースもあります。ただし、信託した財産が収益が発生しない自宅や預金のみであれば、提出する義務はありません。

- 「提出書類」

⇒不動産所得に関する明細書

※不動産の収支・経費(賃貸料や減価償却費、借入金等)を記載した明細書のことです。 - 「提出する人」

⇒受益者 - 「提出先」

⇒受益者の住所等の所在地を管轄する税務署 - 「提出時期」

⇒毎年の確定申告時

信託の内容を変更したとき

受託者は、受益者を変更した場合や信託に関する権利の内容に変更があった場合には、変更があった月の翌月末までに税務署に「信託に関する受益者別調書」と「信託に関する受益者別調書合計表」を提出することになります。

- 「提出書類」

⇒信託に関する受益者別調書、信託に関する受益者別調書合計表 - 「提出する人」

⇒受託者 - 「提出先」

⇒受託者の住所等の所在地を管轄する税務署 - 「提出時期」

⇒信託の変更があった月の翌月末まで

以下に該当する場合には、提出が不要となります。

- 受益者別に計算した信託財産の相続税評価額が50万円以下

信託が終了したとき

受託者は、信託を終了した場合に、信託が終了した月の翌月末日までに、「信託に関する受益者別調書」と「信託に関する受益者別調書合計表」を税務署に提出する必要があります。

- 「提出書類」

⇒信託に関する受益者別調書、信託に関する受益者別調書合計表 - 「提出する人」

⇒受託者 - 「提出先」

⇒受託者の住所等の所在地を管轄する税務署 - 「提出時期」

⇒信託が終了した月の翌月末まで

以下に該当する場合には、提出が不要となります。

- 残余財産がない※信託財産が残っていない

- 受益者別に計算した信託財産の相続税評価額が50万円以下

- 信託終了直前の受益者が残余財産(残った信託財産)を受け取る

※例えば、「委託者兼受益者の死亡」により家族信託が終了した場合は、信託が終了する直前の受益者とは、別の人(相続人等)が財産を受け取ることになるため、税務署への提出が必要になります。

まとめ

記事を最後までご覧いただき、ありがとうございます。

ここでは、家族信託を開始した後に必要になる手続きについてご紹介しました。

ただ、実務上は、信託契約を締結する前に、あらかじめ銀行口座の開設や信託登記など、契約した後の手続きを想定しながら、各機関と契約内容を打合せしたうえで契約を結ぶという流れになります。

契約を締結した後に、銀行や法務局から契約内容の不備について指摘を受けたときに、修正や変更をして手続きをやり直すことができればと良いのですが、仮に委託者が認知症などを発症した場合には、契約内容の変更や修正ができなくなり、結果として信託した目的が達成できなくなるなど、取り返しのつかない事態になることもあるので契約内容については、充分に注意する必要があります。

当事務所では、家族信託についてのご相談も承っております。

お気軽にご相談いただけたらと思います。

お問い合わせはこちら(お問い合わせフォーム)

山田武史司法書士事務所

〒107-0062 東京都港区南青山二丁目2番15-1319号

TEL 03-6434-0717

FAX 03-6434-0727

家族信託を始めるときの「銀行口座」について

記事をご覧いただき、ありがとうございます。港区の司法書士山田武史です。

認知症対策など、生前の財産管理対策として利用されている家族信託ですが、利用する際に重要となるのが信託を開始した後に現金を管理する「銀行口座」です。

本記事では、家族信託を始めるときの「銀行口座」について、解説していきます。

家族信託の基本的な仕組み

まず、家族信託の基本的な仕組みについて、ご紹介をしようと思います。

家族信託とは、財産の所有者が財産管理と自身が亡くなった後の資産承継について、信頼できる家族や親族等に任せる(信託する)仕組みのことをいいます。

家族信託の登場人物と役割

委託者(財産を託す人)

委託者とは、自身が希望する目的を達成するために、財産の管理を受託者に託す人をいいます。

受託者(財産を管理・処分する人)

受託者とは、委託者から託された財産を委託者が望む方法や目的に従って管理・処分する人のことをいいます。

受益者(託された財産の利益を受け取る人)

受益者とは、受託者が管理する財産から発生する利益を受け取る人のことをいいます。家族信託を始めるときの多くのケースでは、委託者と受益者が同一人物です。

※イメージ図

詳しくは、「家族信託(家族のための信託)とは」をご覧ください。

家族信託では専用の銀行口座が必要になる

家族信託で重要になるポイントの1つが、委託者から託された財産を受託者は、受託者自身の財産とは分けて管理する義務があるということです。

これを「分別管理義務(ぶんべつかんりぎむ)」といいます。

上記の図のとおり、受託者は委託者から託された財産を管理する権限を持ちますが、受託者自身が元々所有していた財産とは分けて管理する必要があり、委託者から託される財産には現金も含まれます。

したがって、その現金の管理方法を明確にするために「専用の銀行口座」を開設することになります。

また、信託という仕組みの機能の一つに、「倒産隔離機能(とうさんかくりきのう)」というものがあります。

倒産隔離機能とは、委託者から受託者に託された財産は、受託者自身の財産にもならず、かつ、財産を託した委託者の財産からも切り離されて、独立した財産として取り扱われることをいいます。

例えば、委託者や受託者に対する債権者は、信託されている財産を差し押さえることはできず、受託者が破産したとしても信託された財産には影響がないことが特徴にあります。

この「分別管理義務」と「倒産隔離機能」を第三者に対して、明確にするためにも専用の銀行口座の開設が必要になります。

家族信託では「信託口口座」がもっとも最適な口座

家族信託では、委託者から託された現金を管理する口座として、もっとも最適とされているのが「信託口口座(しんたくぐちこうざ)」です。

信託口口座は、上述した「分別管理義務」を果たすための口座として最適であり、かつ「倒産隔離機能」を有する口座とされています。

そして、家族信託を進める中で、特に意識するのが受託者が死亡したときの対応です。

通常の銀行口座の場合、口座名義人が死亡すると、その口座が凍結されて相続財産に組み込まれてしまい、口座にある預金を受託者の相続人が相続することになります。

信託口口座以外の通常の銀行口座を使用して、受託者が財産管理を行うことは、法律で禁止されているわけではありませんが、受託者が死亡すると受託者自身の財産と見分けが付かなくなり、相続財産に組み込まれて信託事務の停滞や、受託者の相続人から相続財産であると主張されてトラブルになる可能性があります。

信託口口座であれば、受託者が死亡したとしても受託者の相続財産には含まれず、後継の受託者に口座が引き継がれますので、信託事務が停滞することなく信託を継続することができます。

信託口口座の開設は、法律上、義務とはされていませんが家族信託を始めるのでしたら「信託口口座」の開設がもっとも安全であるといえます。

信託口口座を開設するための要件

信託口口座の開設に対応している金融機関は、まだまだ多くありません。また、信託口口座の開設に対応している金融機関であっても要件が定められています。

各金融機関によって異なることがありますが、次のような要件が定められていることがあります。

- 信託契約書の作成に専門家が関与していること

- 信託契約書を作成する段階で金融機関の審査を受けること

- 信託契約書を公正証書で作成すること

- 後継(予備的)受託者の定めがあること

- 当初の受託者は1人であること等

まとめ

認知症や相続など、生前対策を目的として家族信託を利用される方は、信託口口座を開設することをお勧めします。

家族信託では、信託を開始した後のことを意識して、何かあったとしても対応できるよう信託契約書の内容を検討することは、もちろんですが、「信託口口座」を開設することで、より安全に信託事務を遂行できると考えます。

ただし、家族信託における信託口口座の開設は、一つの重要なポイントに過ぎず、家族信託を進める際は、現在の状況や将来を踏まえて総合的に考えて、信託の軸となる方針をどうするのかを検討しなければいけません。

お問い合わせはこちら(お問い合わせフォーム)

山田武史司法書士事務所

〒107-0062 東京都港区南青山二丁目2番15-1319号

TEL 03-6434-0717

FAX 03-6434-0727

故人が生命保険に加入していたか調べる方法

記事をご覧いただき、有難うございます。港区の司法書士山田武史です。

亡くなった方が家族の誰にも知らせずに生命保険に加入していることがあります。

ただ、家族がその事実を知らなければ、保険会社から生命保険金を受け取ることはできません。

そこで、「生命保険契約照会制度」を利用することで、故人が、どの保険会社と生命保険契約を結んでいたのか、契約の有無を調べることができます。

本記事では、生命保険契約照会制度の手続きについてご説明します。

「生命保険契約照会制度」とは

生命保険契約照会制度とは、全国の生命保険会社(42社)が加入している「一般社団法人生命保険協会」という団体に、亡くなったご家族が保険契約者または被保険者となっている生命保険契約の有無を調べてもらうことができる制度のことです。

ただし、照会の結果、「生命保険協会」から開示されるのは、生命保険契約の有無のみなので、具体的な保険契約の内容については、個別に保険会社に確認する必要があります。

- 財形保険契約

- 財形年金保険契約

- 既に支払いが開始した年金保険契約

- 保険金等が据え置きとなっている保険契約

照会制度を利用できる条件

生命保険契約照会制度は、ご家族が亡くなったとき以外にも下記の状態になったときに利用できます。

- ご家族が死亡したとき

- ご家族が認知症等により、判断能力が低下したとき

- ご家族が災害により死亡または行方不明になったとき

照会制度を利用できる人

生命保険契約照会制度を利用できる人は、次の方です。

ご家族が死亡したとき

- 相続人

- 相続人の法定代理人(相続人が未成年の場合の親権者など)

- 相続人の任意代理人(相続人から委任をされた弁護士、司法書士、行政書士)

- 遺言執行者

- 遺言執行者の任意代理人(遺言執行者から委任された弁護士、司法書士、行政書士)

【必要書類】

- 照会申請する人の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカードなど)

- 法定相続情報一覧図

※法定相続情報一覧図については、こちらをご覧ください。 - 照会対象者の死亡診断書

※照会対象者とは、亡くなられた方のことです。 - 委任状(照会申請を弁護士、司法書士、行政書士に委任するとき)

- 利用料 ※生命保険協会に支払う費用です(実費)。

- WEBからの申請:6,000円

- 書面による申請:7,000円

ご家族が認知症等により、判断能力が低下したとき

- 法定代理人(法定後見人・任意後見人など)

- 本人の健常時に委任を受けた任意代理人(弁護士、司法書士、行政書士)

⇒※既に法定代理人(後見人等)が選任されている場合は請求できません。 - 3親等内の親族

- 3親等内の親族の任意代理人(弁護士、司法書士、行政書士)

【必要書類】

- 法定代理権・任意代理権等の確認書類(後見登記事項証明書等)

- 照会する人の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカードなど)

- 照会対象者の診断書(生命保険協会所定の書式)

- 本人との続柄がわかる戸籍や住民票等(3親等内の親族が照会するとき)

- 委任状(任意代理人として弁護士、司法書士、行政書士が照会するとき)

- 利用料 ※生命保険協会に支払う費用です(実費)。

- WEBからの申請:6,000円

- 書面による申請:7,000円

ご家族が災害により死亡または行方不明になったとき

- 配偶者、親、子または兄弟姉妹

- 配偶者、親、子または兄弟姉妹の法定代理人または任意代理人

災害時の場合、あらかじめ用意する必要書類はありません。費用も無料となります。

照会申請の方法

照会申請の方法は、「生命保険協会のホームページ」から申し込みをします。

申請書などの書面を郵送してもらう方法

生命保険協会のホームページの専用フォームに照会をする人の氏名や生年月日、住所などを入力し、送信をします。(引用元:一般社団法人生命保険協会HP)

申請した後、申請書類が郵送されますので、必要事項を記入して必要書類と一緒に返送をすることにより、申請が完了します。

ホームページ(WEB)から申請する方法

書面を郵送してもらう方法以外にも生命保険協会のホームページから申請することもできます。

まず、生命保険協会のホームページからユーザー登録を行います。そして、マイページから申請書をダウンロードして、必要事項を入力した後に、必要書類をスキャンしたPDFファイルやスマートフォン等で撮影した画像をアップロードします。

この方法はパソコン操作に慣れている方であればお勧めですが、入力や操作が難しいと感じる方は書面を郵送してもらう方法をお勧めします。

手続き方法の詳細は、「生命保険契約照会制度の ご利用の手引き」をご覧ください。(引用元:一般社団法人生命保険協会HP)

照会結果を受け取った後の対応

照会申請をした日から2週間程で、保険契約の有無が記載された照会結果の回答が届きます。

回答書のイメージ

引用元:一般社団法人生命保険協会WEBサイト

ただし、冒頭でもご説明しましたが、生命保険契約照会制度によって開示されるのは、「生命保険契約の有無」のみです。

照会結果を受け取った後は、生命保険会社へ問い合わせましょう。

まとめ

記事を最後までお読みいただき、ありがとうございました。

ここでは、亡くなったご家族が生命保険に加入しているかわからない場合の調査方法について、解説いたしました。

なお、生命保険金の請求は保険金支払事由が発生してから3年以内に請求しなければ、時効により消滅してしまいます。亡くなった方の生命保険の加入状況がわからない場合は、「生命保険契約照会制度」を利用して、なるべく早めに確認するようにしてください。

お問い合わせはこちら(お問い合わせフォーム)

山田武史司法書士事務所

〒107-0062 東京都港区南青山二丁目2番15-1319号

TEL 03-6434-0717

FAX 03-6434-0727

遺贈寄付の方法と注意点

記事をご覧いただきありがとうございます。港区の司法書士山田武史です。

遺贈寄付とは、遺言書によって、財産の全部または一部を相続人以外の人または、地方自治体や特定の法人などに無償で譲渡(寄付)することをいいます。

自身が亡くなった後、特定の団体の活動のために財産を寄付したいとお考えの方は、遺言書を書いて「遺贈寄付」することをお勧めします。

本記事では、「遺贈寄付」をする方法と注意点をご紹介します。

「遺贈寄付」とは?

そもそもの「遺贈」とは、遺言書により、自身が亡くなった後、相続人以外の人に財産の一部または全部を譲り渡すことです。

財産を譲り渡す相手が相続人の場合は「相続」という文言を用いますが、相続人以外の特定の個人や団体、法人に財産を譲り渡す際に用いる文言が「遺贈」になります。

そして、自身が亡くなった後、お世話になった施設、団体や法人等に財産の全部または一部を譲り渡すことを「遺贈寄付」といいます。

遺贈寄付をするには、遺言書の作成が必要になる

「遺贈寄付」とは、上述しました遺贈という方法を用いて、財産を譲り渡すことです。そして、「遺贈(寄付)」をするには、必ず遺言書を作成する必要があります。

遺言書を作成していないと、ご自身が亡くなった後、相続人が財産を相続することになり、相続人以外の人には、財産を譲り渡すことができないためです。

遺言書の種類や書き方は、「知っておくべき遺言書の種類」をご覧ください

遺贈寄付の大まかな流れ

遺贈寄付には、法律上、注意しなければならない点がいくつか存在します。遺贈寄付をする際は、まずは、弁護士や司法書士などの専門家に相談することをお勧めします。

ご自身の財産を寄付する団体や法人を決めます。寄付先が決まっていない方は、ご自身が支援したい分野などから選定します。

遺贈寄付をするための遺言書を作成します。

遺贈寄付は、遺言書を書いた本人が亡くなった後に手続きが開始します。それまでは遺言書をご自身で保管するか、後程、ご説明する遺言執行者に保管をお願いすることをお勧めします。

遺言書を書いた本人が亡くなった後に、遺贈寄付が実行されて相手方(寄付先)に財産が遺贈(寄付)されます。

遺贈寄付をする際の6つの注意点

①遺言執行者を必ず指定しておくこと

遺贈寄付のために遺言書を作成する際は、併せて遺言執行者を必ず指定しておきます。遺言執行者とは、遺言書に書かれた内容のとおりに手続きを実行する人のことです。

遺言執行者の指定が無ければ、相続人が遺贈寄付を実現するための手続きを行います。

ただし、遺贈寄付は、相続人にとって必ずしも利益になる手続きとはいえないため、寄付をするための手続きに協力するとも限りません。

したがって、遺贈寄付を確実に実現したい方は、弁護士や司法書士などの中立的な立場の専門家を遺言執行者に指定しておきましょう。

遺言執行者について、詳しくは「遺⾔執⾏者について」をご覧ください。

②遺留分に配慮する

ご自身が亡くなった後に、相続人となる方がいる場合は、その相続人の遺留分に配慮する必要があります。

遺留分とは、一定の相続人に保証された最低限の相続分のことです。

遺留分を有する相続人は、亡くなった人の配偶者、子、父母です。(亡くなった人の兄弟姉妹には遺留分はありません。)

そして遺贈寄付をするときは、その相続人が有する遺留分まで寄付しないよう注意しましょう。

仮に相続人の遺留分まで寄付してしまった場合、相続人が寄付先に『遺留分侵害額請求』を行うなど、相続人と寄付先との間でトラブルになる可能性があります。

遺留分を有する相続人がいる方は、遺贈寄付する財産については配分を慎重に検討する必要があります。

遺留分について、詳しくは「遺留分とは」をご覧ください。

③遺贈の方法は「特定遺贈」で寄付をする

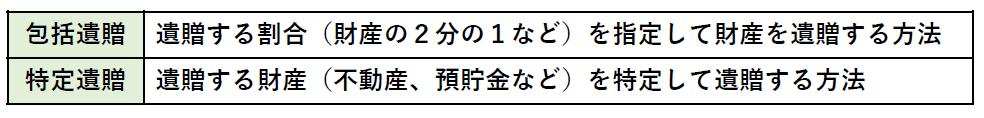

遺贈寄付の方法には『包括遺贈』と『特定遺贈』があります。

包括遺贈とは、「財産の2分の1を○○○○法人に遺贈する」といったように、譲り渡す財産を特定することなく、財産を包括的に譲り渡す方法のことです。

ここで注意が必要になるのが、包括遺贈により財産を譲り受ける寄付先は、法律上、相続人と同様の権利義務を負担することになります。

つまり、財産の寄付を受ける団体や法人は、相続人と同様に亡くなった人の借金などを引き継ぐことになります。また、寄付先と相続人との間で遺産の分け方についての話し合いが必要になります。

寄付先は、故人の相続人とトラブルになることは避けたいと考えており、実際に寄付する際にも「特定遺贈」により、寄付することが条件になっています。

したがって、遺贈寄付をする場合は、「金○○○○万円を○○○○法人に遺贈する」といった、寄付する財産を特定して遺贈する「特定遺贈」の方法で遺言書を作成するようにしましょう。

④寄付先によって課税される税金が異なる

寄付先が個人の場合は、相続税が課税される

財産の寄付先が個人の場合は、原則として、財産の寄付を受ける個人に対して相続税が課税されることになります。

ただし、寄付を受ける個人が公益的な事業を行っており、寄付された財産をその事業のために使用するのであれば、相続税が課税されることはありません。

寄付先が法人の場合は、法人税が課税される

財産の寄付先が法人の場合には、原則として財産の寄付を受ける法人に法人税が課税されます。ただし、寄付先が個人の場合と同様に、寄付を受ける法人が公益的な事業を行っている場合は、その法人に対して法人税は課税されません。

寄付を受ける相手先によっては、課税される税金や課税の有無が異なりますので、寄付先には事前に確認をするようにしましょう。

⑤不動産を寄付する場合の注意点

不動産そのものを寄付する場合の注意点

ご自身が亡くなった後、ご自宅などの不動産を相続する方や引き取り手がなく、不動産そのものを寄付しようと考えている方も少なくありません。

そして、不動産の寄付先が法人の場合、その不動産が購入したときよりも価格が値上がりしている場合には、遺贈寄付する本人(故人)に、譲渡所得税が課税されることになります。この譲渡所得税の申告は、遺言書を書いた本人が亡くなった日から4か月以内に税務署に申告(準確定申告)する必要があります。

つまり、亡くなった人に代わって、財産を取得しない相続人が譲渡所得税の納税義務を負担することになりますので、寄付先と相続人との間でトラブルになる可能性があります。

みなし譲渡所得税を誰が負担するのか、どのように手当をすればよいのか専門家に相談しながら遺言書の内容を検討する必要があります。

不動産を売却して現金を遺贈する場合の注意点

不動産を寄付したい場合でも現物のまま受け取ってくれる団体は多くありません。

こういった場合は、不動産を売却した後の現金を寄付することもできます。これを「清算型遺贈」といいます。そして、清算型遺贈の場合、前提として不動産を売却する必要があり、売却することで利益が発生すると「譲渡所得税」が課税されます。

この譲渡所得税は、最終的に売却代金をもらう受遺者が負担すべき税金になりますが、仮に受遺者が納めなければ、所轄の税務署から相続人に納税するよう連絡がいきます。

つまり、遺贈寄付により、実際には財産を受け取っていない相続人が税金を負担することになります。

この場合は、相続人に課税されることになる譲渡所得税などを控除した額を遺贈するなど、相続人と寄付先がトラブルにならないよう遺言書の内容を慎重に検討する必要があります。

⑥寄付先に財産の受け取りが可能か確認する

寄付先に遺贈寄付をする財産の受取りが可能か遺言書を作成する前段階から確認しておきましょう。

寄付先は、財産であれば全てを受け取れるわけではありません。寄付先によっては、寄付を受け入れる財産や条件が異なるため、遺言書を作成する段階から寄付先に受け入れが可能か事前に確認することが必要になります。

まとめ

記事を最後までお読みいただき、ありがとうございました。

本記事では、遺贈寄付をする方法と注意点について解説いたしました。

遺贈寄付には、遺言書作成だけではなく、税務面の検討も必要になるため、必ず専門家に相談しながら手続きを進めてください。

当事務所でも、遺贈寄付や遺言書に関するご相談を承っております。

お気軽にお問い合わせください。

お問い合わせはこちら(お問い合わせフォーム)

山田武史司法書士事務所

〒107-0062 東京都港区南青山二丁目2番15-1319号

TEL 03-6434-0717

FAX 03-6434-0727